清光绪圣旨真迹重现天日,背后故事引人深思

在家族群偶然刷到族谱专家虎城叔转发的网页,光绪圣旨真迹的故事,瞬间被深深吸引。泛黄史料里的字字句句仿佛都有了生命,牵引着我迫不及待探寻其中的奥秘。怀着满心的好奇与期待,我沉浸其中,不知不觉便已废寝忘食,只想将这份震撼与欣喜诉诸笔端。

这道跨越百年时光的圣旨,现收藏于长沙县档案局,它的“现身”不仅揭开了一段尘封已久的往事,更让我得以窥探历史长河中那波澜壮阔的岁月。其背后,是一个家族的坚守,一位官员的功绩,以及文物保护与传承的深刻内涵。

圣旨:家族的华丽篇章

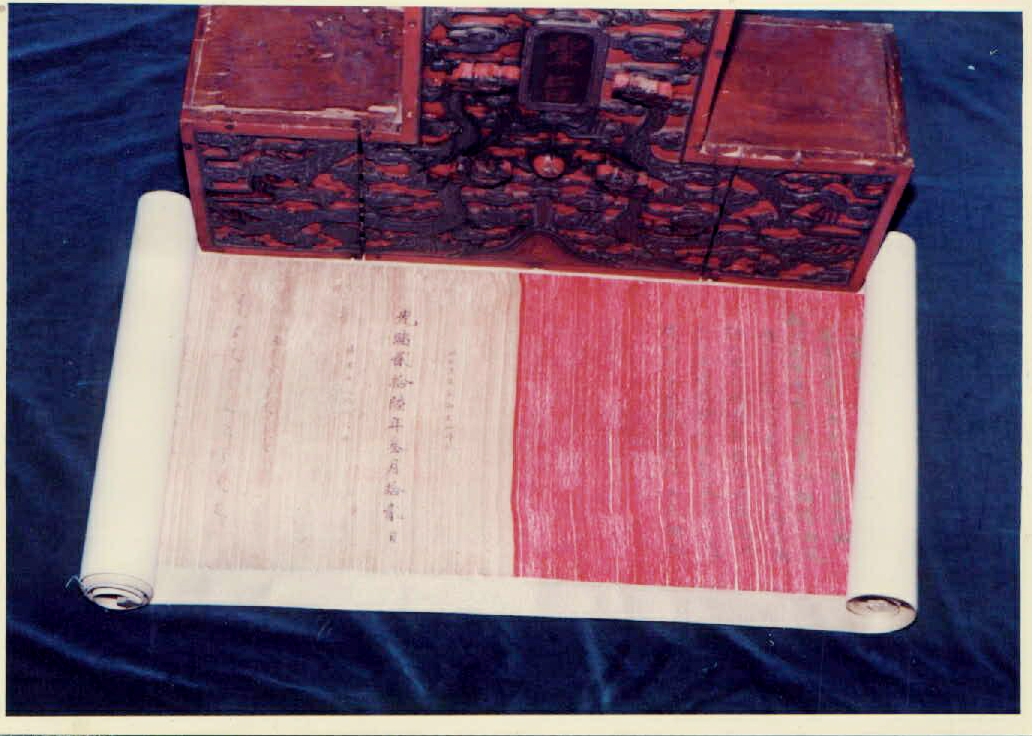

这道圣旨全长170厘米,高37厘米,两侧银龙盘卧,祥云缭绕,尽显皇家威严。右半部分汉字与左半部分满文工整对仗,皆以楷体书写,娟秀清晰;两处“玉玺”朱印鲜红夺目,满汉双文交相辉映,彰显其非凡地位。落款光绪二十六年(1900年),历经岁月侵蚀,却依然承载着厚重的历史记忆。

这道圣旨是光绪皇帝为加封黄龙曾祖父——清光绪山西道监察御史黄昌年所颁,同时褒奖其叔父黄起元“躬修士行,代启儒风,抱璞自珍,克发珪璋之秀”,封其为中宪大夫,叔母为恭人,均位列四品。作为“五色圣旨”,其华丽的规格与考究的形制,无不彰显着黄昌年在朝堂的重要地位。

黄昌年:刚正不阿的朝堂脊梁

黄昌年,清光绪十六年(1890年)进士,一生履历丰富,历任翰林院检讨,京畿、河南、陕西、山西诸道御史,天津府、河间府知府,甚至在民国时期还担任湖南船山学社社长。在那个风雨飘摇的年代,他始终秉持刚正不阿的品格,直言敢谏。

为争回粤汉铁路修建权,黄昌年五次上书清廷,以拳拳爱国之心和无畏勇气,赢得光绪皇帝赏识;面对列强侵略,他愤而创作《新万古愁曲》,抒发满腔愤慨;他赞同维新,与谭嗣同书信往来,共商变革;更是不惧强权,毅然上书弹劾袁世凯。即便袁世凯称帝后,他仍慷慨直言:“怕什么,无非是杀头罢了”,这般风骨令人肃然起敬。晚年远离名利场的他,将粤汉铁路相关奏议、言论等编纂成《粤汉铁路始末记》,为后人留下珍贵的历史资料。其强硬的对外主张与光绪皇帝维新自强的理念不谋而合,也因此获此殊荣,这道圣旨便是最好的见证。

传承与守护:家族的无声誓言

对于黄家而言,这道圣旨不仅是荣耀的象征,更是一份沉甸甸的家族责任。自黄昌年获封圣旨起,它便成为黄家代代相传的“传家宝”。

从黄龙老人的回忆中,我仿佛看到了昔日“洞井大屋”的辉煌:三进院落气势恢宏,正堂屋高悬皇帝钦赐的横匾“汪波千顷”,竖匾“翰林院”三字苍劲有力;旁屋大钟古朴厚重,门前秦叔宝、尉迟恭的塑像威风凛凛。然而,岁月无情,旱灾、瘟疫、洪水接踵而至,再加上时代的动荡,黄家逐渐走向衰落,房产变卖,族人离散,曾经门庭若市的大屋变得门可罗雀。每每想到承载着家族记忆与辉煌的古建筑消逝在历史长河中,我都心痛不已。

即便家族境遇巨变,对圣旨的守护却从未动摇。文革期间,“破四旧”运动席卷全国,文物遭遇空前劫难。地处农村的黄家虽暂未被波及,但他们深知危险迫在眉睫。为保护圣旨,一家人用烟叶层层包裹以防虫蛀,将其藏于专箱置于高阁。那段日子里,全家人提心吊胆,稍有风吹草动便如惊弓之鸟。但即便如此,他们也从未想过放弃这份家族使命。

无偿捐献:让国宝重焕生机

随着社会安定,黄家藏有光绪圣旨的消息不胫而走,不少人登门求购,开出天价。但黄龙一家人坚守底线,他们深知,先祖遗物承载的不仅是财富,更是家族精神与历史责任。再三思量后,为让圣旨得到更专业的保护,发挥更大价值,黄龙毅然决定无偿捐献。

捐献当日,黄龙特意穿戴整齐,神情庄重,仿佛在完成一场神圣的仪式。这份对文物的敬重与对国家的信任,令人动容。长沙县档案局接收圣旨时,发现其因年代久远、保管条件有限,出现字迹褪化、虫蛀霉变等问题。经黄家同意,圣旨被送往省档案馆精心修复装裱,数月后终于重获新生,如今与清光绪三年(1877年)的《善化县志》等一同成为长沙县史志档案局的“镇馆之宝”。

合上这段历史,心绪久久难平。黄龙一家历经风雨守护圣旨的坚韧令人敬佩,“洞井大屋”的消逝令人扼腕叹息,而古建筑承载的历史文化价值,在其轰然倒塌的瞬间也随之消逝,这是无法估量的损失。黄龙老人无私捐献的义举,更值得我们每个人学习——正是因为有这样心怀大义的人,像光绪圣旨这般独一无二的文物,才能穿越岁月长河,得到妥善保护与传承,让后人得以触摸历史、感悟辉煌。在我有生之年,无比希望能亲临现场,近距离感受这份穿越百年的珍贵遗存,让这份跨越时空的震撼与感动,永远镌刻在心中。

菱谿房黄笃杰-毛泽东一

菱谿房黄笃杰-毛泽东一 四窑里、双观、泉塘三

四窑里、双观、泉塘三 双观房黄高——优秀!

双观房黄高——优秀! “天子特赏”——菱溪

“天子特赏”——菱溪 山東截取補用同知黃篤

山東截取補用同知黃篤 泉塘房黄佳怡-西安交通

泉塘房黄佳怡-西安交通 4月23日泉塘族人聚会南

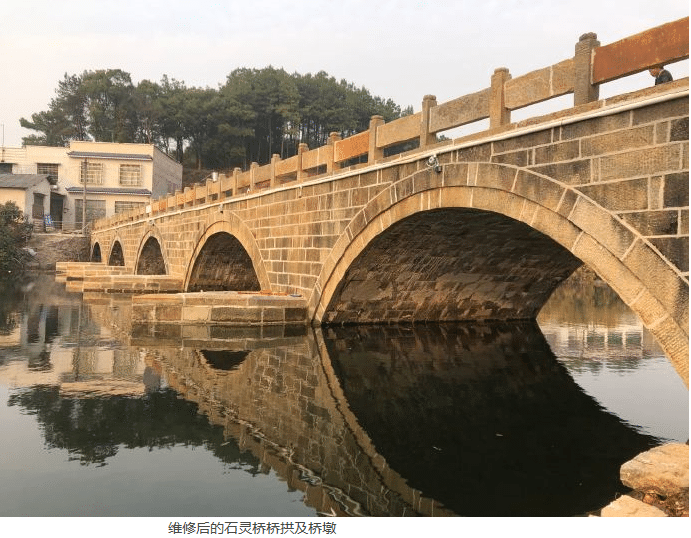

4月23日泉塘族人聚会南 石灵桥——黄日燦费千

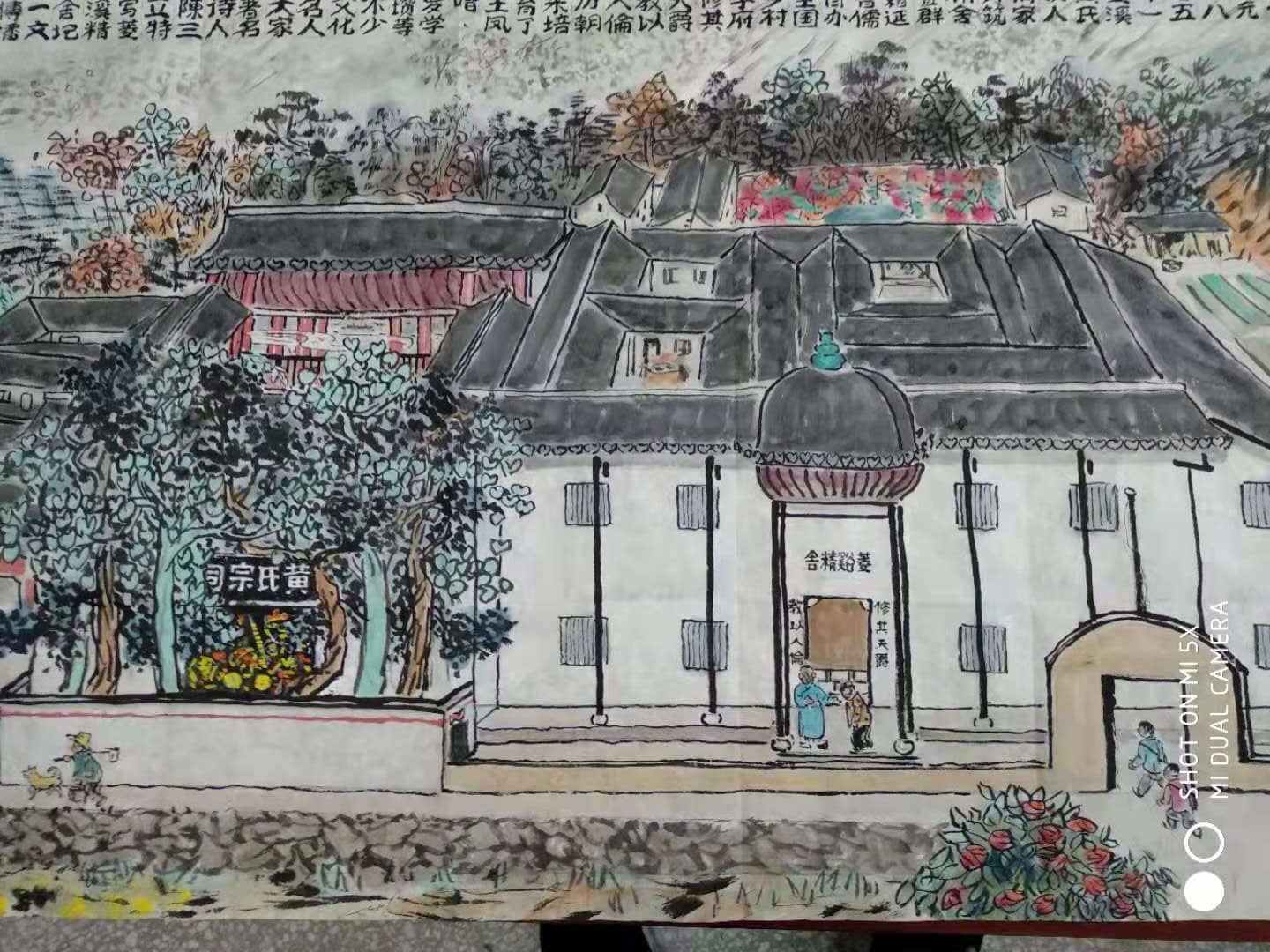

石灵桥——黄日燦费千 菱谿精舍記(清·陈三

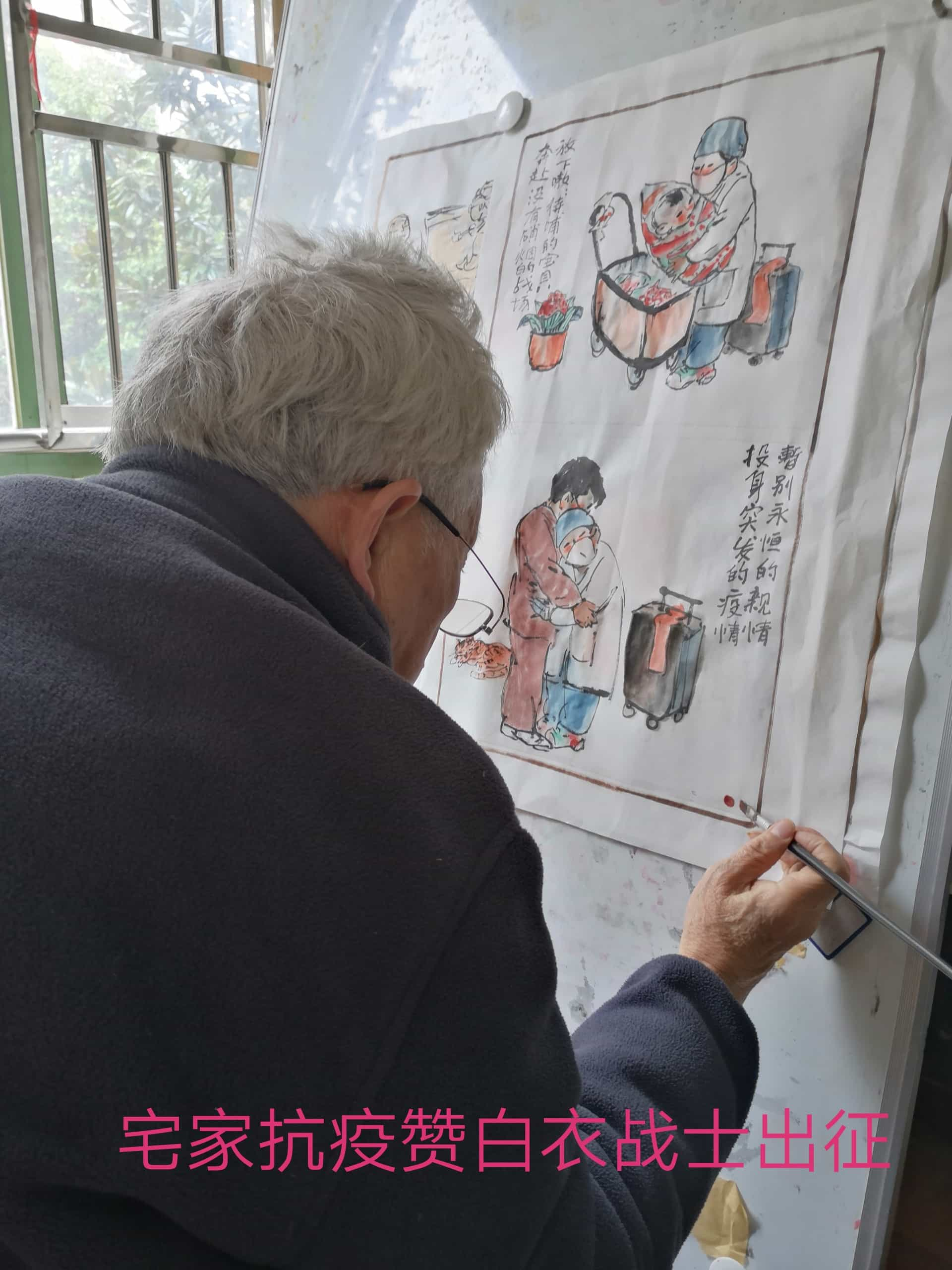

菱谿精舍記(清·陈三 菱溪旦希创作系列漫画

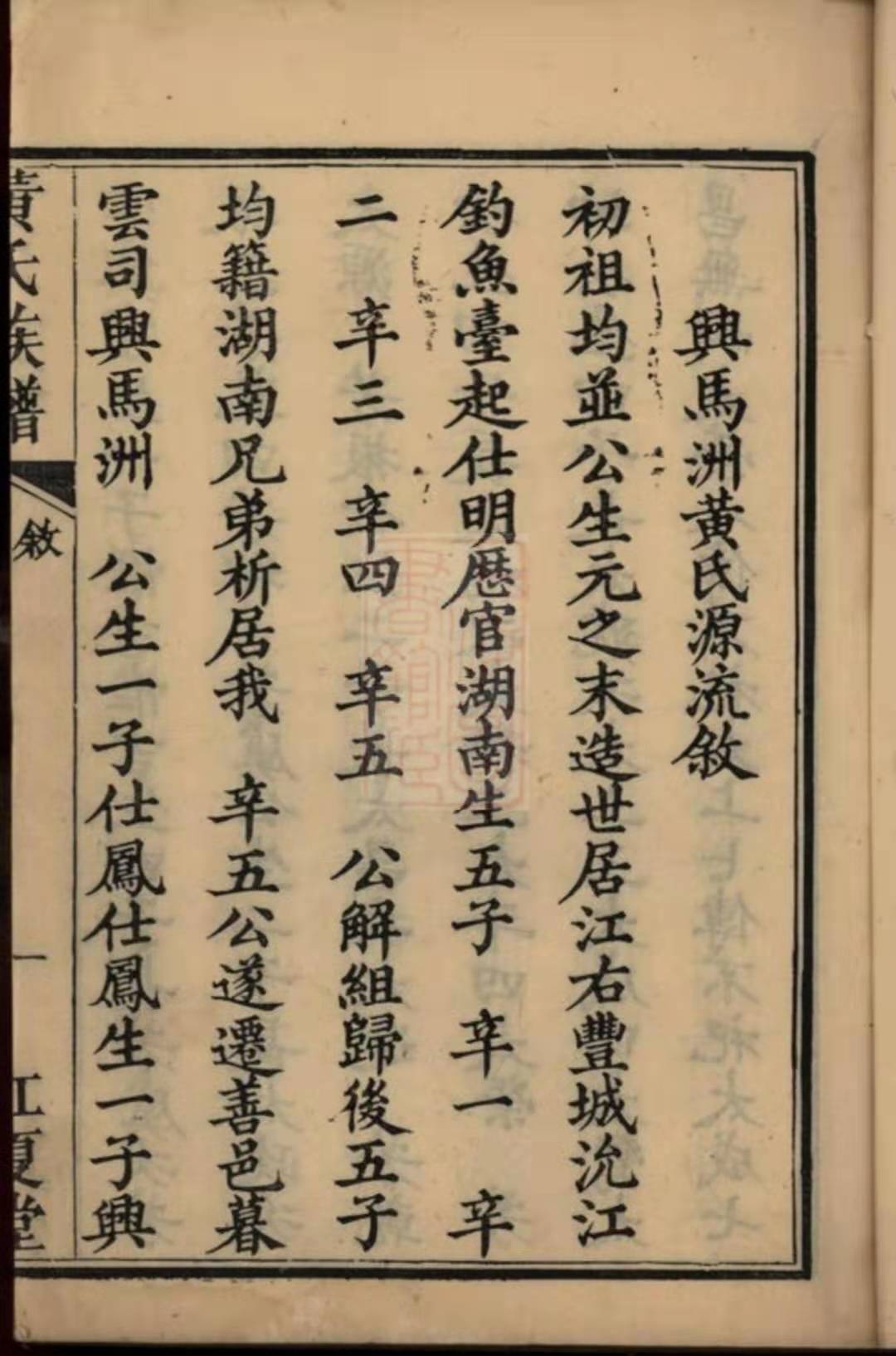

菱溪旦希创作系列漫画 江西同富分支之12-长沙

江西同富分支之12-长沙 民国14年《上湘城北黄

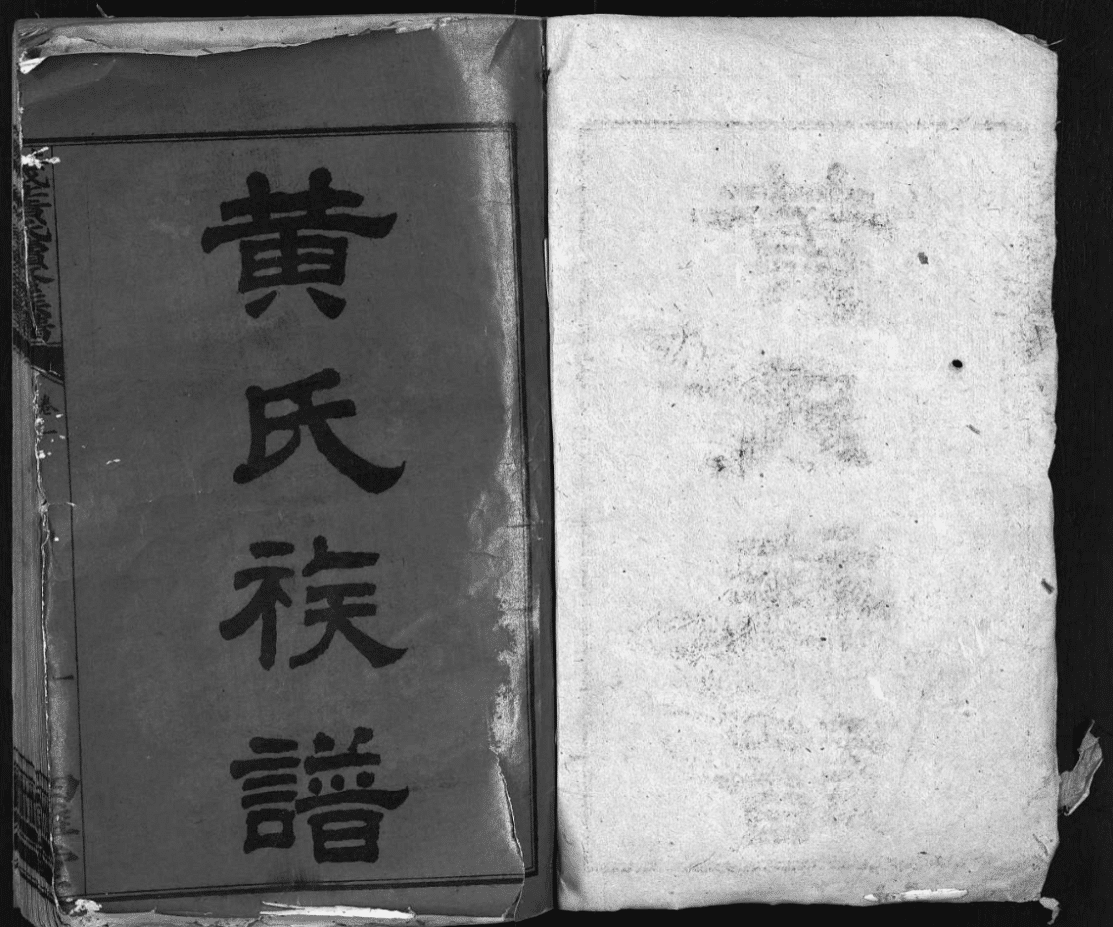

民国14年《上湘城北黄 民国37年宁乡田心黄氏

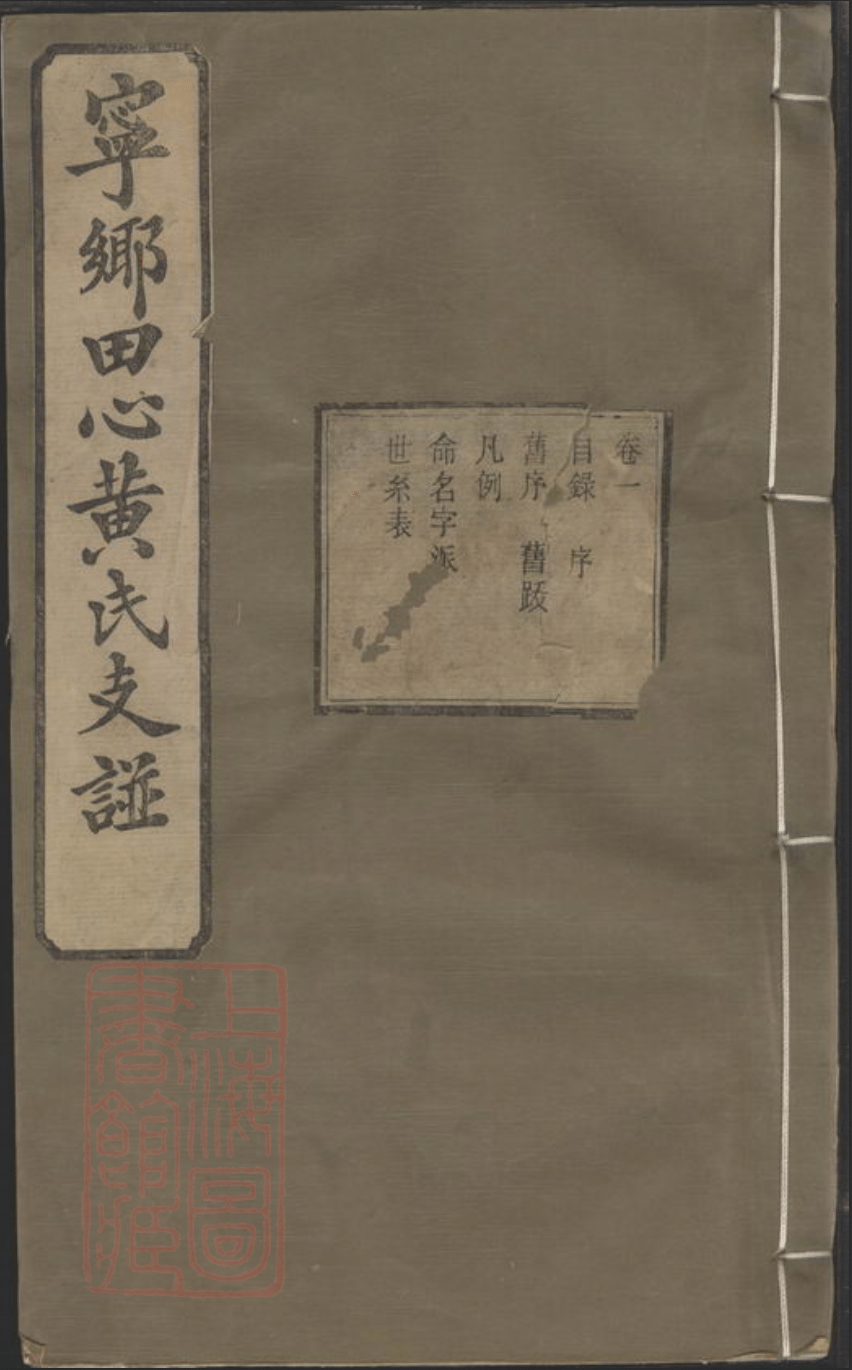

民国37年宁乡田心黄氏 湘菜大师黄永林应奥地

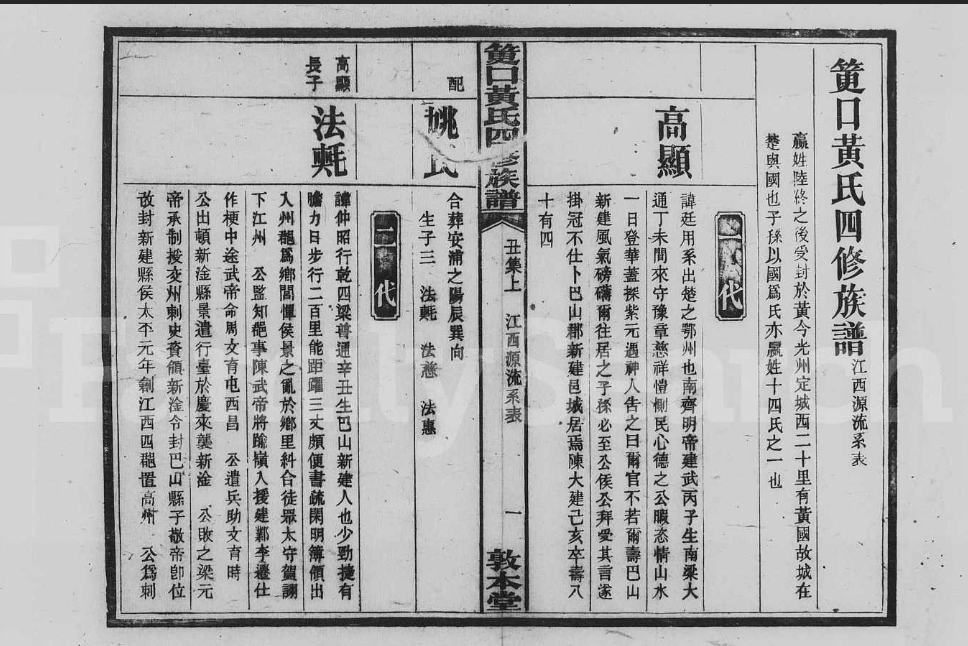

湘菜大师黄永林应奥地 筻口黄氏四修族谱(敦

筻口黄氏四修族谱(敦