江西乐安同富黄氏:凂公一脉的辉煌传承之路

湘潭望祭岭房 黄松树 撰

在历史的浩瀚长河中,江西乐安同富黄氏家族宛如一颗璀璨耀眼的星辰,散发着独特而迷人的光芒。其始祖黄中浼(966 - ?),字宗展,于家族的发展历程而言,恰似一座巍峨的灯塔,引领着家族前行的方向,在家族的历史长卷上留下了浓墨重彩的深刻印记。

回溯至五代南唐末年,彼时社会动荡不安,战乱频繁如肆虐的狂风,无情地席卷着大地,众多士族为了寻求生存的希望,纷纷踏上了艰辛的迁徙之路。黄中浼出身于声名显赫的分宁黄氏家族,作为始祖黄玘的曾孙、黄赡之孙、黄元绩的次子,他虽承袭了祖父黄赡的宦业,却毅然决然地告别故土,迁居至桐冈(今江西乐安县龚坊镇同富村)。这一果敢的抉择,宛如点燃了家族辉煌传承之路的火种,不仅改变了他个人的命运,更为同富黄氏家族的蓬勃发展拉开了壮丽的序幕。

自黄中浼迁居桐冈后,同富黄氏家族在这片土地上扎根生长。家族子孙深受源远流长的家族文化的熏陶,尊崇儒学,秉持诗礼传家的优良传统。这种以儒学为核心的文化,如同肥沃的土壤,滋养着家族的每一代成员,让家族在品德修养、学识追求上不断进步,为家族的辉煌传承奠定了坚实的精神基础。

黄中浼育有六子,幼子黄简是家族传承的中流砥柱,如桥梁般连接着家族的过去、现在与未来。在黄简的后代中,黄宗尹、黄大同、黄大通等杰出才俊如同璀璨的明星般相继涌现。他们在科举考试这一激烈的竞争舞台上崭露头角,凭借着自身的卓越才华和不懈努力,取得了令人瞩目的优异成绩,为家族赢得了极高的声誉和荣耀,使得家族的声望如日中天,传播四方。

在科举的道路上,同富黄氏家族硕果累累,成绩斐然。据族谱的详细记载,在宋元明时期,家族一共产生了5位进士,他们分别是:宋咸淳戊辰科(1268年)陈文龙榜进士黄慧龙;元延祐戊午科(1318年)霍希贤榜进士黄常,且在此次考试中名列前茅,位列第六,展现出了非凡的实力;元至顺庚午科(1330年)王文烨榜进士黄昭,黄昭不仅在科举上取得了优异的成绩,还在仕途上一路高歌猛进,官至明初兵部尚书。在元末那场惊心动魄的鄱阳湖之战中,黄昭身为兵部员外郎,临危不惧,及时向朱元璋献计献策。朱元璋采纳了他提出的水陆并进、虚实相兼、两面夹击的精妙战术,并巧妙地使用离间计,成功地让陈友谅斩杀了虎将赵普胜,除去了心腹大患,最终明军以少胜多,取得了辉煌的胜利。此役之后,朱元璋对黄昭十分器重,他的父亲黄均谟也因儿子的显贵,死后被追封为礼部尚书,家族荣耀达到了新的高度;明永乐二年(1404年)三甲第77名,被授予翰林检讨之职的黄阳;明成化二年(1466年)三甲第88名,历任湖北石首县令、云南道监察御史的黄本。这些科举成就,不仅是家族子弟个人才华的展现,更是家族文化传承和教育成果的有力证明。他们凭借着自身的努力和家族文化的滋养,在科举舞台上脱颖而出,为家族赢得了荣耀,也为家族的辉煌传承书写了璀璨的篇章,激励着一代又一代的同富黄氏子孙奋勇向前。

同富黄氏家族的繁荣昌盛,科举成就固然如同耀眼的光芒,令人赞叹不已,但家族教育的蓬勃发展更是功不可没,恰似源源不断的动力源泉,推动着家族不断向前发展。为了精心培育族中子弟,家族不惜投入大量的人力、物力和财力,建立了湖石书院等设施完备的私塾。这些私塾不仅为子弟们提供了宁静而良好的学习环境,营造了浓厚的学术氛围,还特意延请了学识渊博、德高望重的先生,专门教授儒家经典著作。在这样浓郁的教育氛围的熏陶下,家族培养出了一大批才华横溢、品德高尚的优秀人才。正如《吴文正公集》所记载的那样,黄中浼的第11世孙黄思际(字与可)才华出众,在家族中尤为突出,宛如鹤立鸡群。而其子黄尚贡更是在洪武辛亥年高中进士,凭借着自身的卓越才能和不懈努力,官至蒲州太守,成为了家族的骄傲和自豪,激励着无数家族子弟奋勇向前。

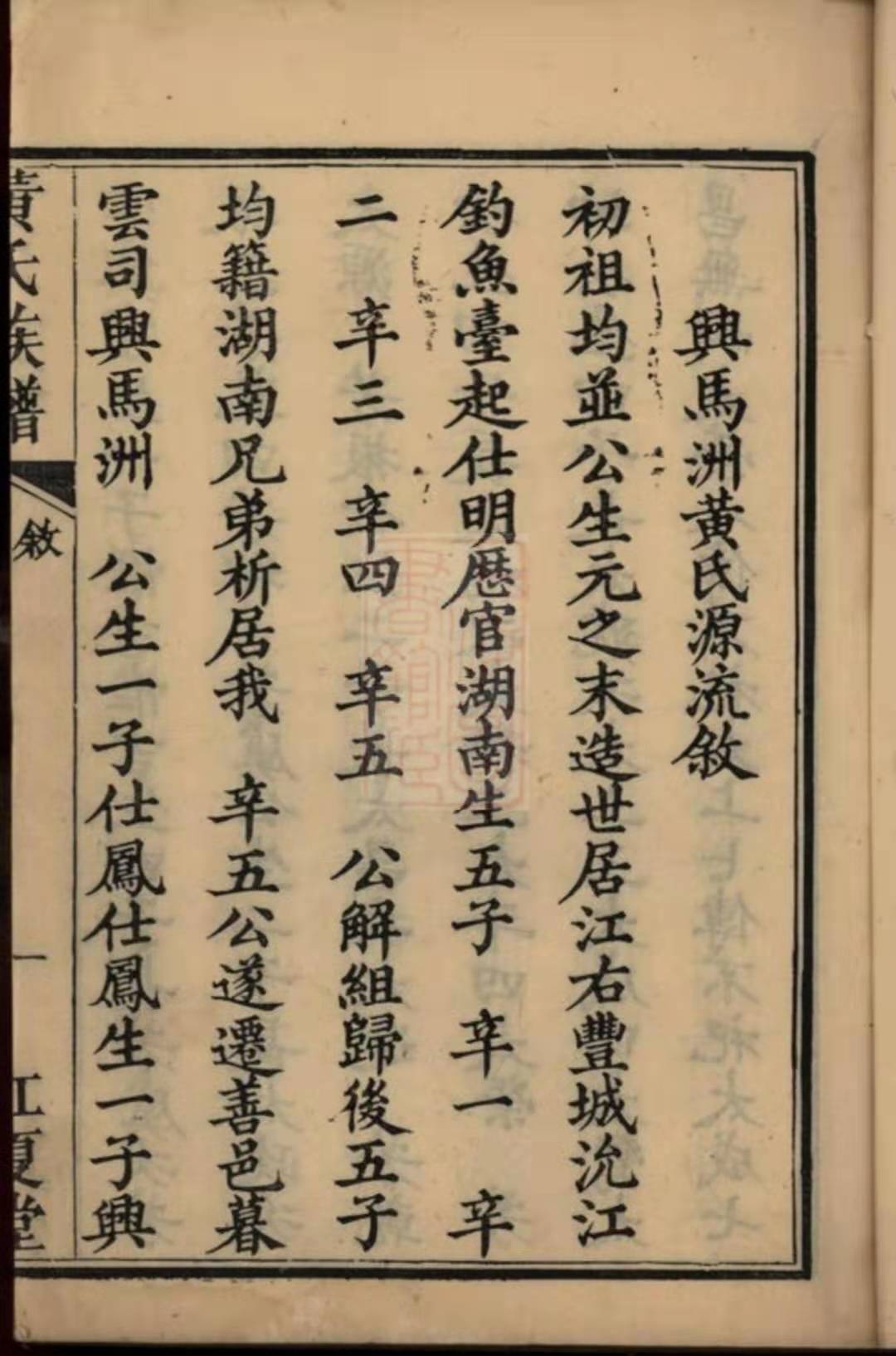

明代中期以后,随着时代的不断变迁和家族的持续发展,同富黄氏家族迎来了向外迁徙的重要时期。家族成员们纷纷走出桐冈,如同蒲公英的种子般,飘向四方。近者迁至崇仁、新干、丰城、吉水等地,远者则跨越千里之遥,抵达湖南湘东、湘中地区。据光绪四年(1878年)《湖南黄氏世谱》的记载,湖南湘乡、株洲、湘潭、长沙、宁乡等地的黄氏分支,皆为江西乐安同富黄氏的后裔,如今总人口已约达20万人,形成了庞大而繁荣的家族群体。

这些外迁的分支,不仅继承了同富黄氏的儒学传统,将家族文化发扬光大,还在新的土地上积极进取,在政治、经济、文化等领域取得了不凡的成就,为当地的发展做出了贡献,进一步延续和拓展了同富黄氏家族的辉煌传承之路。

目前,同富黄氏在湖南的后裔人数逾10万,形成了多个颇具规模的分支。主要分支有(排名不分先后):湘乡街埠头黄氏(字辈为“家声定显扬”),又细分为丰冲、旧冲、燕霄、大塘、东山、螃蟹冲、望祭岭、酒铺坳、水东等40多房;宁乡泉塘黄氏(字辈为“诗教宏开尚”);宁乡双观黄氏(字辈为“荣耀均钟汝”);湘潭菱谿黄氏(又名湘潭红花山黄氏,字派为“笃守纲常,家声克振(业崇基植)”);湘潭烟竹黄氏(字派为“明良毓凤文”);湘乡石桥黄氏(字派为“家声定显扬”);株洲长垅黄氏(字派为“明良毓凤文”);邵阳四窑里黄氏(楚尚万念),等等。这些外迁的分支,在新的土地上如同顽强的野草般落地生根,繁衍生息。他们不仅继承了同富黄氏的儒学传统,将家族文化发扬光大,还积极主动地融入当地的社会生活,在政治、经济、文化等各个领域发挥着重要的作用,为当地的发展做出了不可磨灭的贡献。同时,他们也将同富黄氏的家族精神和文化内涵传播到了更广阔的天地,使得同富黄氏的影响力如同涟漪般不断扩散,日益扩大。

同富黄氏家族在漫长的历史岁月中,留下了丰富而珍贵的文化遗产,这些遗产不仅是家族历史的见证,更是家族辉煌传承的物质载体,诉说着家族曾经的荣耀与辉煌,它们也是江西地方文化的重要组成部分,如同璀璨的珍珠,镶嵌在江西文化的绚丽画卷上。

恩荣牌坊,作为家族荣耀的象征,始建于宋嘉佑年间,后于明代隆庆己巳年(1569年)重建。牌坊正面镌刻着“科甲丛芳”四个大字,遒劲有力,背面则书有“簪缨接武”,这八个字生动地展现了家族在科举与仕途上的辉煌成就,仿佛在诉说着家族曾经的荣耀与辉煌。同富村人世代以黄昭为荣,为了纪念他的功绩,便在村口精心重建了荣恩牌坊,使其成为家族荣耀的永恒象征。

凌云宝塔,又名“桐冈一柱塔”,始建于明万历甲申年(1584年),后在清乾隆九年(1744年)进行了重建。宝塔高耸入云,塔高七丈,共七层,曾经是同富黄氏家族的文化象征,见证了家族的兴衰荣辱。然而,令人惋惜的是,这座宝塔在文革期间惨遭毁坏,只留下了一段令人痛心的历史记忆,成为家族心中永远的伤痛。

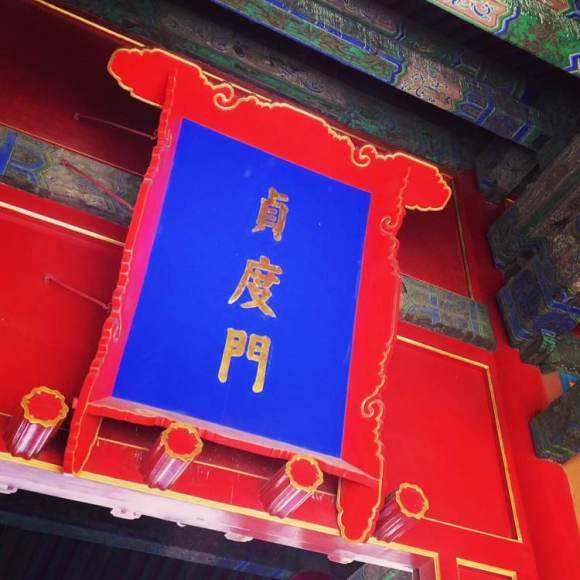

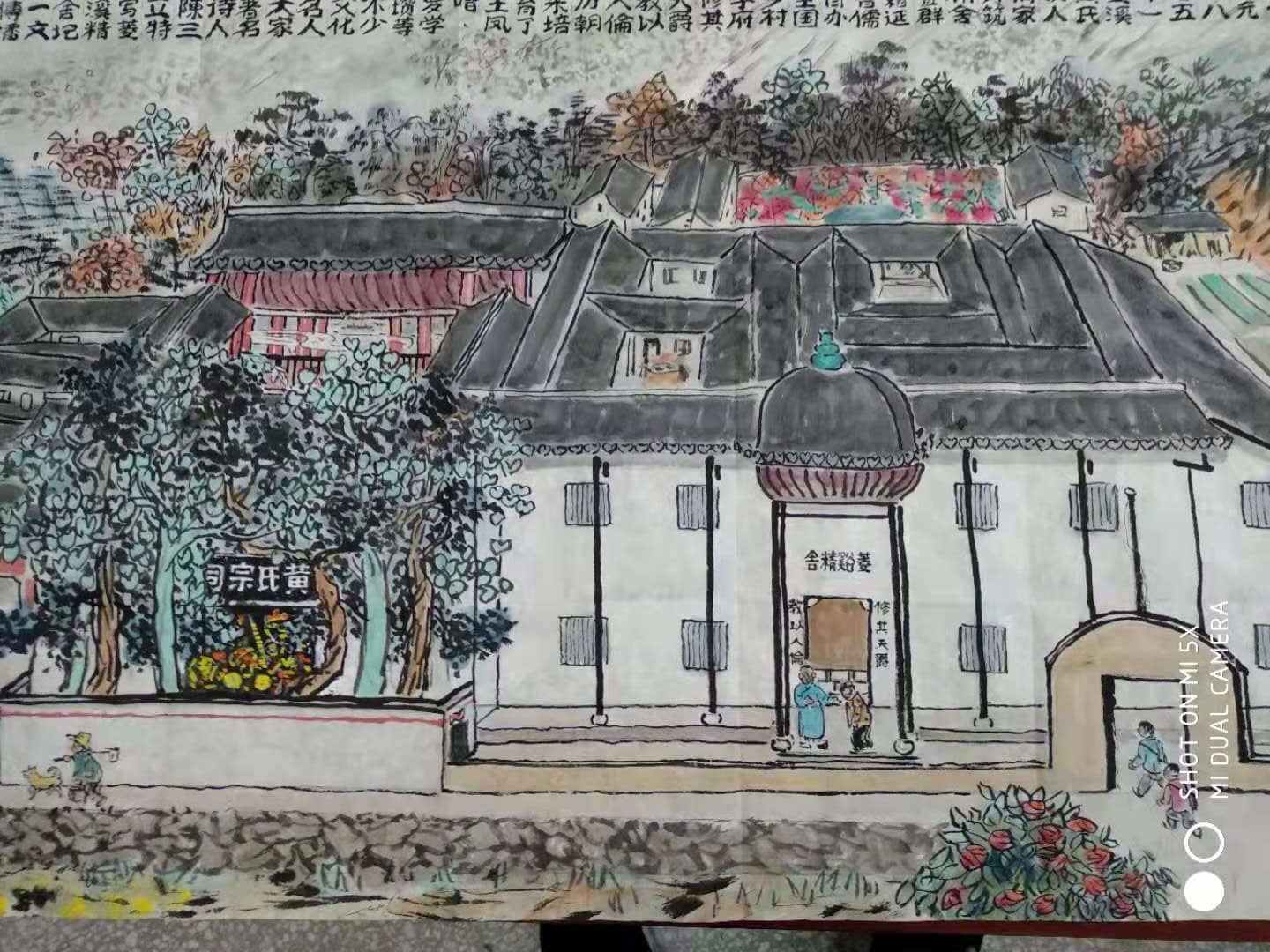

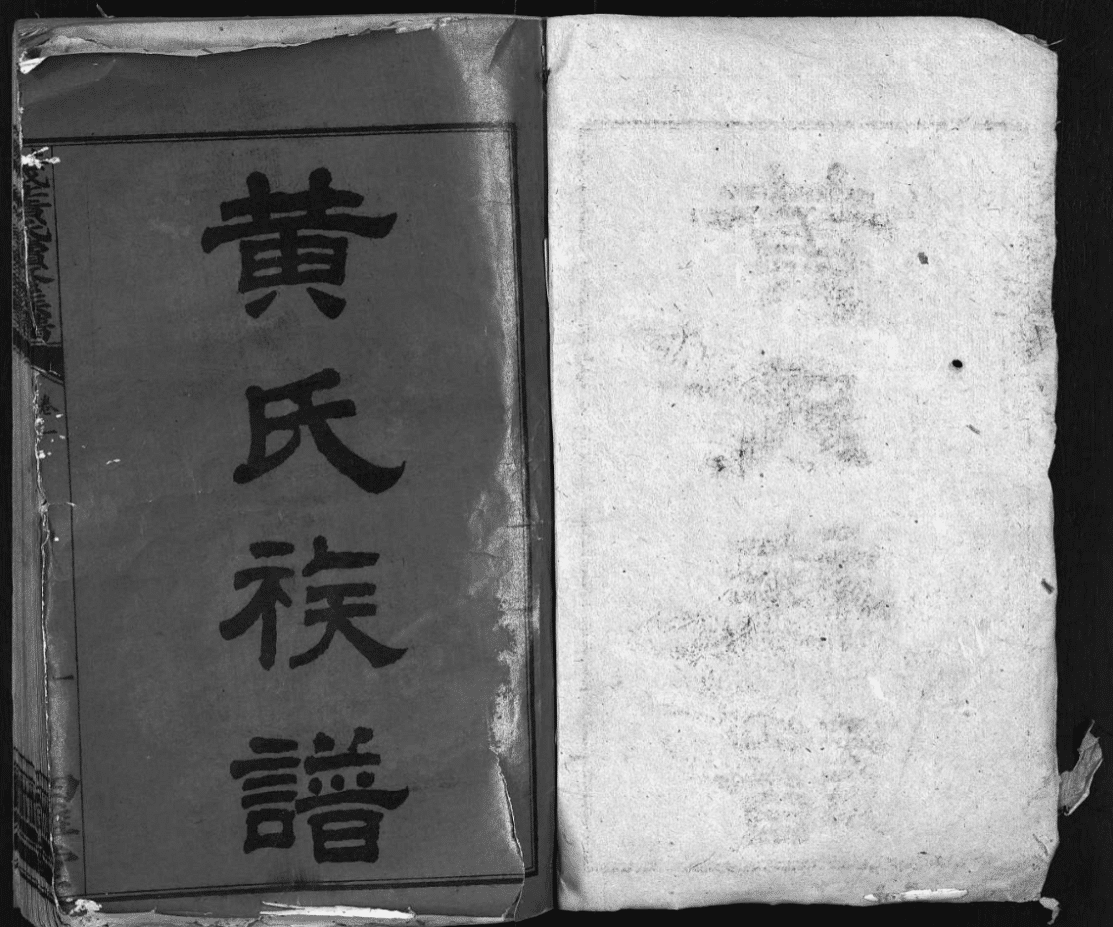

除了恩荣牌坊和凌云宝塔,同富村还拥有众多的文物古迹。这里有县级文保单位3处,馆藏文物数百余件,每一件文物都承载着家族的历史和记忆。乐安同富黄氏宗祠(宗展牌坊)初建于宋嘉佑甲戌1034年;守元公祠创建于清朝1838年;光程公祠创建于1837年;开基始祖黄中浼墓以及湖石书院创建于元泰定丁卯公元1327年;严田古寺建于明代,虽如今已废弃,但寺后那棵历经千年风雨的罗汉松依然屹立不倒。这棵罗汉松树蔸周长在3.5米以上,树高20余米,树冠巨大,枝叶繁茂。每年9月中旬,果实成熟,因其果实恰似小罗汉,当地群众称之为“罗汉果”,且可食用。这棵罗汉松不仅是大自然的杰作,更是同富村的镇村之宝。族谱中有明确的村规民约,要求世世代代都要精心保护好这棵古树,绝不允许后人变卖。曾有外地商贩出价30万元欲购买此树,遭到了村民们的坚决婉拒,体现了村民们对家族文化遗产的珍视和保护意识。此外,还有《黄氏宗谱》、望云楼、缘野堂·青云第、风宪门第、桐冈前八景、桐冈后八景等众多文化遗产,它们共同构成了同富黄氏家族丰富多彩的历史文化画卷,展现了家族深厚的文化底蕴和独特的魅力。

黄中浼后裔黄永寿(举信公),元至正戊戌(1368)生,洪武丙寅(1386)贡举,获授从仕郎,任吏科、礼科给事中,后升任湖广宪副。他征寇有功,从征安南(今越南),任元帅府参谋官,于永乐丁亥(1407)卒于广西龙洲。

举信公居湘乡,曾建青云第,育有两子至道、至中。至道之子元鑑,徙居宁乡道林,为双观黄氏始祖;至中生应麒,占籍宁乡四都泉塘坪,是泉塘始迁祖。泉塘黄氏人才济济,明清有官员如黄志高、黄道毅。清咸同年间,族人投军报国,获“黄氏四十八将军”之誉,如黄云超等。近现代的黄辉亚、黄彬、黄鹏飞等将领,也为家族添彩。

约四百年前,中浼公十七代孙毛生公迁湘乡街埠头。其子德庆公的儿子富孙、多孙,年过半百徒步赴江西乐安祭祖。彼时,交通极为不便,路途崎岖坎坷,充满了艰难险阻,不仅要面对陡峭的山峦、湍急的河流,还要防范野兽的袭击和疾病的侵袭。然而,富孙和多孙怀着对先祖的深深敬意和对家族传统的坚定信念,毅然踏上了这段艰辛的旅程。可惜的是,富孙客死异乡,连确切的没期都难以考证;多孙也于嘉靖四十三年八月十八日午时,永远地留在了乐安这片先祖故土,享年五十六岁。他们用生命诠释了对家族根源的眷恋与对祭祖传统的执着,这份精神令人为之动容,成为了家族传承中最为珍贵的记忆。

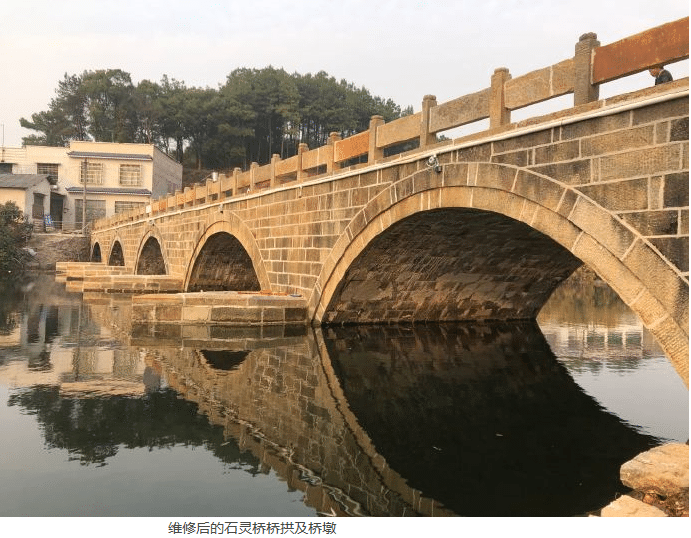

望祭岭黄氏始祖乾裔公,以贩砂罐为生。某个残阳如血的傍晚,乾裔公挑着砂罐行至山间,突然被黄荆丛中的老树根绊倒。粗陶砂罐碎了一地,发出清脆的悲鸣。这个精瘦的汉子没有咒骂,反而就着月光刨挖起害人的树根。当铁锄与硬物相撞,发出异响时,他意外地发现了一窖深埋地下的黄金。这夜的山风,仿佛也裹挟着传奇的气息。乾裔公循着微弱的纺车声,叩响了山坳间孤灯独照的茅屋。开窗递锄的妇人,面容清秀却难掩憔悴,她是守寡多年的龙氏。当乾裔公将黄金原封不动奉还时,命运的纺车开始编织新的经纬。这个用竹篾补衣的砂罐匠,用最朴实的善良,叩开了新生活的大门。此后,乾裔公烧陶行善,出资修缮了珂里桥的青石台阶,在险峻山道铺就麻石板;每逢灾年,岭下总会支起施粥的棚子;寒冬腊月,过路的樵夫总能在山神庙发现新添的棉衣;他甚至对乞丐也奉若宾客,祠堂落成时,流水席绵延三日,方圆十里的饥民都得以饱餐。他的善行不仅限于本族,更影响了其他姓氏的人,他们纷纷效仿,筑桥修路,救助他人,这些善行不仅改善了当地的生活条件,也增强了社区的凝聚力,成为了家族精神的生动体现。

如今,黄氏家族后裔兴旺发达,僮祖公带回的族谱维系着家族脉络。先辈们勤劳、善良、坚守的精神,如同明亮的灯塔,照亮着家族前行的辉煌传承之路。江西乐安同富黄氏中浼公家族,作为中国古代士族家族发展历程中的一个生动缩影,承载着丰富的历史记忆,也是江西地方文化的重要瑰宝。其辉煌传承之路,对于我们深入了解宋元明清时期中国社会的家族结构演变、文化传承脉络以及地方历史文化的发展变迁,具有不可忽视的重要意义和价值。我们应当珍视这份宝贵的历史遗产,将同富黄氏家族的优秀文化传统代代传承下去,让家族的辉煌在新时代继续焕发出耀眼光彩,续写更加壮丽、动人的辉煌传承篇章,使家族的荣耀生生不息、世代流芳。

菱谿房黄笃杰-毛泽东一

菱谿房黄笃杰-毛泽东一 四窑里、双观、泉塘三

四窑里、双观、泉塘三 双观房黄高——优秀!

双观房黄高——优秀! “天子特赏”——菱溪

“天子特赏”——菱溪 山東截取補用同知黃篤

山東截取補用同知黃篤 泉塘房黄佳怡-西安交通

泉塘房黄佳怡-西安交通 4月23日泉塘族人聚会南

4月23日泉塘族人聚会南 石灵桥——黄日燦费千

石灵桥——黄日燦费千 菱谿精舍記(清·陈三

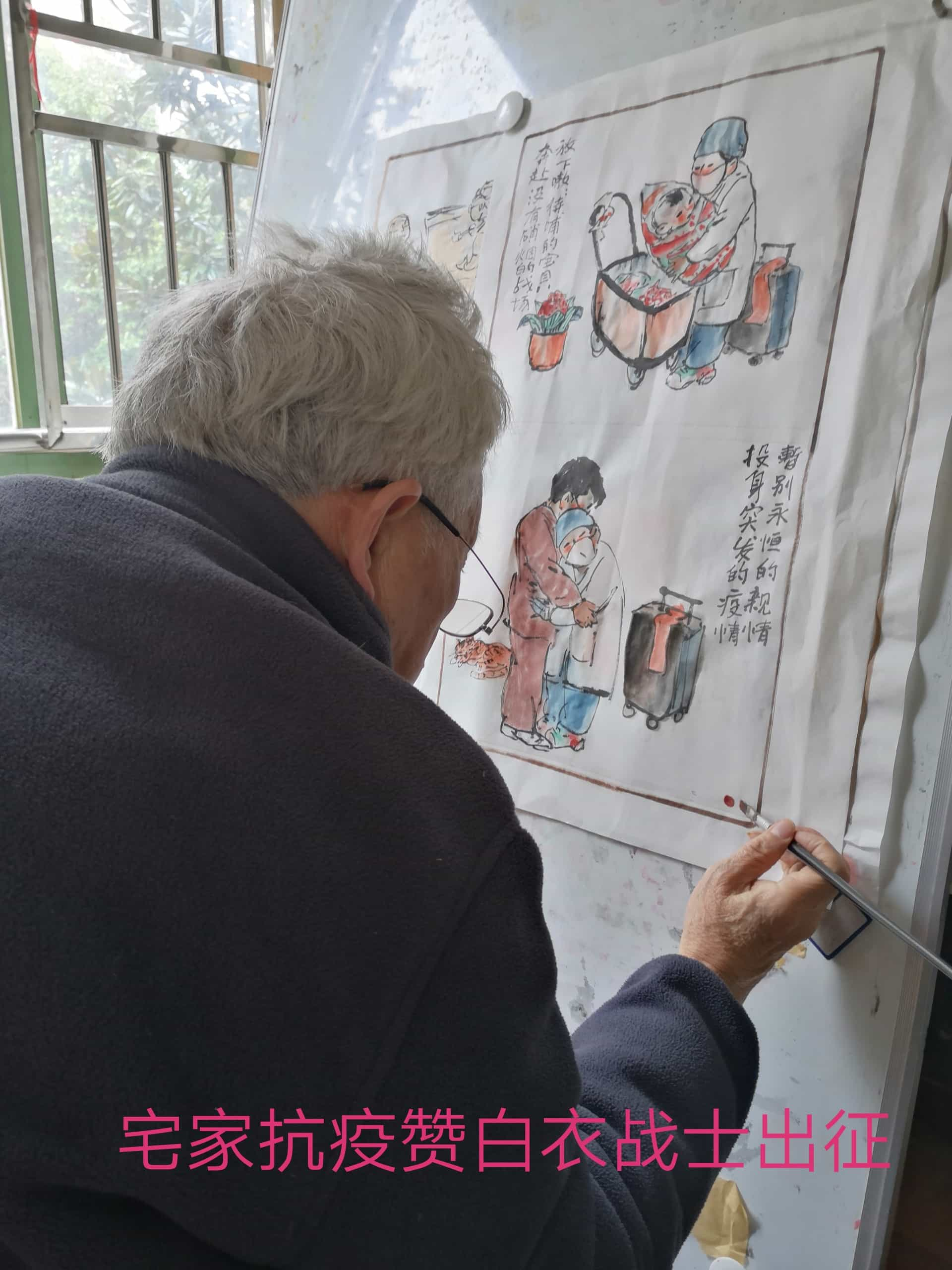

菱谿精舍記(清·陈三 菱溪旦希创作系列漫画

菱溪旦希创作系列漫画 江西同富分支之12-长沙

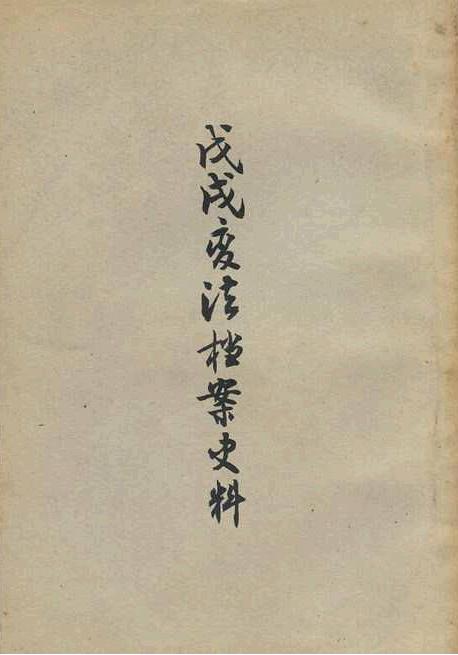

江西同富分支之12-长沙 民国14年《上湘城北黄

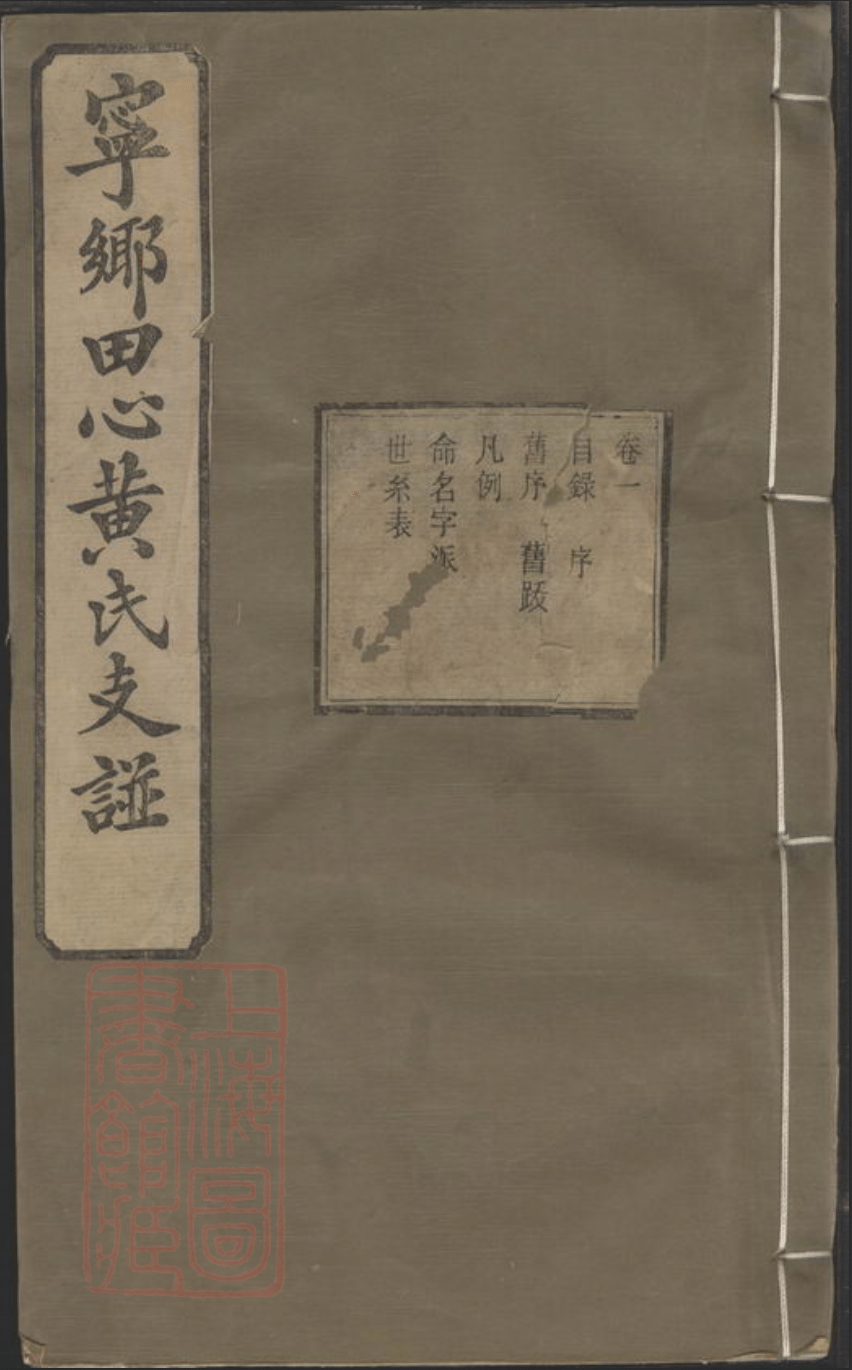

民国14年《上湘城北黄 民国37年宁乡田心黄氏

民国37年宁乡田心黄氏 湘菜大师黄永林应奥地

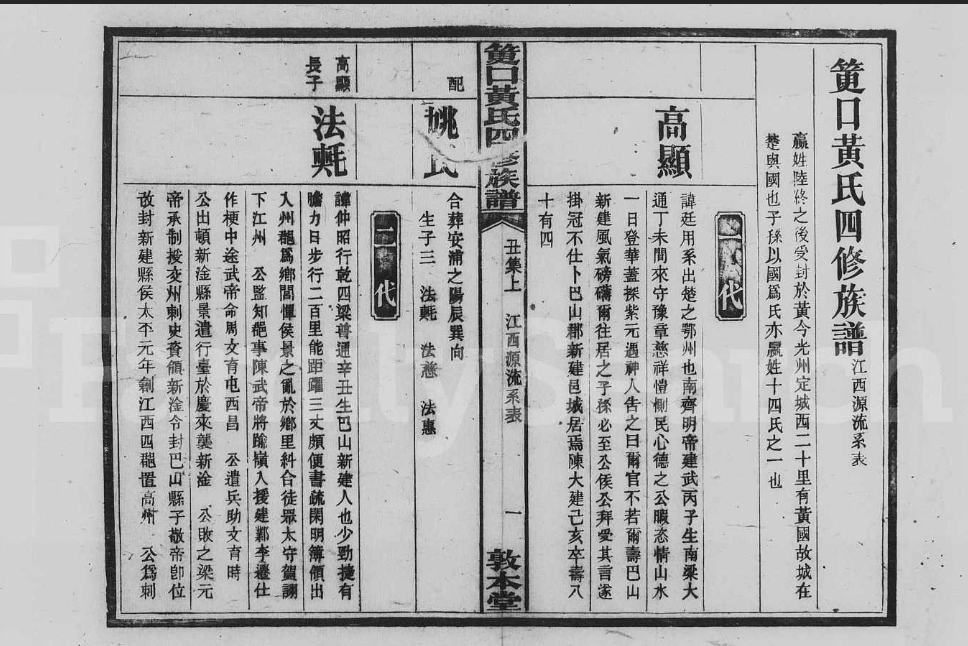

湘菜大师黄永林应奥地 筻口黄氏四修族谱(敦

筻口黄氏四修族谱(敦