我的爷爷

草长莺飞,细雨纷纷,又到一年清明时,又是一个追思祖先的日子。

我的爷爷(宁乡话叫公公)叫黄石山,出生于民国二十年(1931年),那个时代过来的中国人,命运大体都相似,个体却又各有各的不同。我从没听过我祖奶奶的事,也极少听到有人提起太奶奶,据我爸爸讲,他都没见过我的太奶奶。由此推测,我的太奶奶和祖奶奶都死得很早。我的太爷爷也早逝,所以我的爷爷是由他的爷爷,也就是我的祖爷爷拉扯大的。后来祖爷爷也去世,我的爷爷就带着我的叔爷相依为命。爷爷的这种境遇和人生,放在现代社会都是极其艰难的,更遑论在那种特殊的年代,真正是泡在苦水里!

关于爷爷的少年人生,早已不可考,我只知道爷爷识字,应该是上过几年私塾的。除了种田以外,还会唱后歌。我不知道这算不算是一项技能,说它不是吧,一般人还真不会,说它是吧,三百六十行里应该没这一行,也没人以这个为生,顶多就是主人家在你吟唱一宿之后,多带回来一碗吃食。后歌,是指人死后,吟唱给死人听的歌。这其实就是一种安魂曲(莫扎特都曾经创作过安魂曲),用于超度亡灵,将死者魂魄渡往西天极乐。但它的内容与西方的安魂曲大有不同,不是什么“主啊,请赐予他们永恒的安息”,而是更有韵律和节奏。我曾经见过用毛笔写的线装的关于后歌的书,厚厚的一本,可惜后来不知所踪。爷爷唱后歌很有名,十里八乡的,但凡谁家里有人过世,都会请他去唱。据说唱这歌得有一些法力和门道,不是随便一个人可以唱的。所能佐证这一说法的是我听说的一个故事:在某次唱歌过程中,爷爷临时有事要离开一下,有人自告奋勇代唱了一段,结果那烟灰黄纸打着旋儿到处飞,吓得那人面如土色,我爷爷赶紧顶上,一时风平浪静,颇为神秘。这个技能,他什么时候开始学的,年轻的时候是否唱过,我一概不知,我见过他做这个的时候,他已经是个老头了。

据说爷爷有过改变自己命运的机会。47年,徐上达(注:曾任红二十五军第二师政委、湖南人民解放总队湘中第一支队政委、副政委)见到身强体壮高大结实的爷爷,便提出要我爷爷做贴身警卫的要求(爷爷的外婆也姓徐,和徐上达是本家),因祖父拒绝而没有成行。第一次听到这个故事的时候,我一脸的惋惜,要是爷爷当年跟着走了,绝对不应该是一个普通农民的一生,至少会波澜壮阔得多,说不定我也能混个军三代当当。后来又觉得一切都是最好的安排。当兵是要上战场的,刀枪无眼,牺牲在战场上的概率很大,也就没有我今天在这里回忆他了。谁知道呢?命中注定,一切皆有定数。

在中国人的眼里,娶妻生子绝对是人生中最大的事之一。爷爷和奶奶的结合则充满了故事。那是个什么样的时代?婚前几乎不见面的两个年轻人,就凭着父母之命媒妁之言,就可以结合在一起过一辈子。据说在婚前,爷爷是见过对方照片的,也偷偷的远远地见过对方,结果在大婚当天,女方来了个狸猫换太子,用个子矮小的姐姐替换了照片中的妹妹。事情真相到底怎样,大人们对此讳莫如深,如今斯人已去,真相也随风湮没在历史长河中不会再有人提起和追究。但确切的事实就是:身高近1.8米的爷爷和个子1.3米的阿婆(奶奶)共同度过了几十年的春秋并生育养活六个子女长大成人。

结婚后,生孩子就是第一件顺理成章的事。在那个号召“人多力量大”的时代里,普遍的都是生很多,就这导致了我们这一代人,有很多的叔叔伯伯,姑姑阿姨。好处就是过年的时候挨家挨户去拜访,能得到很多份的过年红包,这个,我的孩子们估计是不会再有这种体验了。话说回到我的爷爷。孩子一个接一个的生,每出生一个孩子,就意味着家里多一张吃饭的嘴。阿婆个子小,没什么力气,做不了重活,所以也挣不了多少工分,一大家子的吃食全靠爷爷扛着。所幸爷爷身强体壮,不挑活,干活舍得下死力气,当真是一把好手,挣的工分除了养活一家以外,到了年末,家里的孩子们也能闻到一点肉香。爸爸告诉我,过年吃肉是最盼望的一件事。不可能尽量,用工分换来的两斤肉,要先割出一半来,大年初一去岳母家拜年要用的。剩下的再割出一半来,留着过年期间,要紧的客人来做招待。剩下的,爷爷就用刀切成如蝉翼般的薄片,加上各种干菜,放在锅里蒸,蒸熟了,放在祖宗神龛前,摆上碗筷,倒上一杯水酒,焚香祷告。等神仙们享用完了,才会把肉分夹到望眼欲穿的孩子们的碗中。“那~个好吃呀!”——“那”字拖得又重又长——回忆当时的场景,估计爸爸此生都不会忘记那个味道吧!

六十年代,吃饭问题依然是最大的问题,为了让家里人吃到东西,爷爷想尽了办法。稍微有点像样子的吃食,留给家里的孩子们,自己就对付,连那老南瓜藤也能拿来熬粥,最后引起严重的便秘,在家挺了几天,差点就这样一命呜呼,还是紧急电报给到远在韶关钢铁厂工作的叔爷,送回来救命钱,这才把爷爷从死亡边缘拉回。

从六十年代到七十年代,爷爷一直担任生产队上的记工员。记工员虽说不是政府任命,但人必须老实本份,大公无私,是社员们民主选举才能当的。爷爷白天和社员一起劳作,晚上就在煤油灯下记工分。我父亲回忆说,他经常看到爷爷一边脚踩在“摇窠”(注:一种木质的婴儿车)上来回移动,哄睡满姑(最小的姑姑),一边在豆大的煤油灯下认真地核对和记录工分。二十多年的记工员工作,爷爷没有收到过任何的投诉,没有记错过社员们的一分工,没有为自己谋过一分私。

分田到户后,每一户人家都分得好几亩地,自己侍弄自己的土地。种得的粮食,除了上交国家的公粮,剩下的就是自己的口粮。农村人的热情得到空前的释放。由于生产力低下,除了耕田有大水牛以外,其余全靠人力。特别是拌禾(收割),最是靠力气的时候。爷爷力气最大,出谷(用谷锄把脱了粒的湿的谷子从拌桶里装进撮箕,再装进箩框)、送谷(将谷子从地头送到晒谷坪)的重任自然就落到爷爷身上,伯伯和爸爸也是主力,三个男人轮流来回,女人们就负责割稻、脱粒,孩子们就负责递送一把一把的禾。奶奶主要是负责在家准备好吃食,还有熬绿豆粥——夏日的时间是极长的,早上四五点就天亮,晚上八九点才天黑,大家从天亮忙到天黑,一日三餐远远不够,消耗太大,必须要补充一次,这绿豆粥就成了吃得快、吃得饱、价格不贵、味道还不错的最佳选择。

爷爷爱吃甜食和面食,身高体长,干活消耗大,饭量也是惊人,曾一口气干掉过十来个包子,具体的数量不清楚,也不知道是多大的包子,但确确实实惊呆了当时他的小伙伴们,于是得了个外号叫“包子”。农村人常年在一起农作,几十上百个农民在一起做着同样的工作,要么修堤坝,要么清淤,总之就是常常聚在一起,嘴是管不住的,东家长西家短,男女情事最是容易开启话题,还有那插科打诨的,以笑话他人,给人取外号为乐。被取外号的人当然会要回击,怎么难听,又贴合对方特征,就怎么取。于是,全村人人头上顶着诸如“大茶壶”、“叫鸡公”、“干毛屎”(把屎用荷叶包着带回家肥田这事是真人真事,发生在分田到户后)之类的外号,我爷爷这个外号,还算是雅的了。在我印象中,爷爷寡言少语,只知道埋头苦干。我记忆最深刻的就是爷爷天天砍柴,一个扁担,两根绳索,一把弯刀,天将亮就出门,临近中午回来,回来时,两边的柴就像是移动的山,松开绳索打开来,能把地坪铺个半满。爷爷砍的柴很多都是新的枝叶,最多的是松树枝和杉树枝,也夹杂一些杂树和灌木,有时候能在柴堆里找到一些成熟了的不知名的红色的果子,挂在枝子上,有点甜,那是大山的特有的味道。

柴砍回来,枝枝叶叶会被很快烧掉,粗壮一些的,就会存储在楼付上,用于冬天取暖做菜之用。楼付类似于阁楼,房子上方是木头,木头通常是用一整颗树做成,每根木头间隔大概一米,与尖形屋顶会有一个三角形的空间,柴就存在这上面,要用的时候,用棍子捅几下,柴就掉下来了,取用方便,也有巨大的安全隐患,所以,那时候农村经常发生火灾。然而我爷爷的一次意外却不是火灾,而是坠物。一根粗大的木头从上面掉下,直直地砸在爷爷的头上,后面是怎么处理的我不知道,只知道爷爷的头上留了很长一道疤。

关于爷爷的少年、青年、壮年的历史,我所知的大概就是这些,在我的印象中,爷爷就是那个高高大大,不苟言笑的老头,我小时候是喜欢和爷爷睡的,觉得格外的安全。后来长大了一些,就不再和爷爷睡了。那时候家里有个凉床,夏天的时候,吃完饭,洗完澡,爷爷把凉床往空地上一摆,我就在凉床上躺着纳凉,爷爷穿着个蓝色的四角宽敞内裤,光着膀子,手里拿着个蒲扇,坐在凉床旁边的凉椅上,偶尔给我扇几下。那时候的天是清澈的,抬头能看到漫天的繁星,跟草丛间飞舞的萤火虫一样闪呀闪,如果偶尔过来丝丝凉风,那便是完美的夜晚了。

爷爷抽烟,最开始抽什么我不知道,只知道他抽过四毛钱一包的常德香烟,不带过滤嘴的。后来政府鼓励种植经济作物烟草,家里有成色不好卖不上价的烟叶,爷爷就把烟叶晒干切成丝,市场上有专门卖卷烟的纸,买回来自己卷着抽,再后来不种烟了,就买红梅、野茶山等一块钱一包的烟,野茶山已经开始有过滤嘴了,包装也更加精美,不但有个纸质的盒子,在外面还有一层塑料膜。抽烟的都知道,外面那层膜的打开方式是在烟盒的上面有个打开的口子,抠一下,一根带状的塑料就会连着整个薄膜包装一起撕下来。爷爷是不懂的,每次都是像以前开启常德烟一样,费力地撕下塑料膜封口,我教了几次,但爷爷似乎从不在意,下次再开烟,依然如故。

一九九六年,满姑出嫁,她是爷爷最小的女儿。爷爷一共送出去四个女儿,送最后一个出嫁时,已是六十五岁的老人。我清楚的记得姑父来接亲的时候,爷爷眼里闪动着的泪花。随着满姑的出嫁,爷爷似乎终于完成了所有的人生任务。六个子女全部成家立业了,他也卸了那股子劲。虽然依然闲不住,依然还是砍柴,但田已经不再种了。不知道从哪一天开始的,爷爷病了,高血压中风。他一直血压高,我见他吃药丸子,倒到手心里,一把放嘴里,咯吱咯吱地嚼,像吃豆子般嚼碎,喝水咽下。病了之后的爷爷需要人照顾,奶奶力气太小照顾不动,便由伯伯和我爸爸两家轮流。中风后的爷爷完全没有了以往的神采,流口水、大小便失禁,每当这时候,奶奶就骂,一个连名字都不会写,一辈子没出过乡的老太太,骂人的时候,是绝对没有什么好话的。爷爷就躺在床上哭甚至哀嚎,仿佛哭声里有病痛带来的折磨,有对自己生活不能自理的无奈,又有人生悲凉的痛苦。

家里的经济条件一直是不好的,爷爷生病,就是在家里治,没有往县城里送。我现在想呀,要是那时候但凡往大医院治疗,爷爷完全有可能治好的。因为爷爷的病情刚开始不算严重,中间甚至好过一段时间,我记得极其清楚,那时候正是夏天,坪里晒着谷子,妈妈嘱咐我过一段时间就用耙子翻动一下,我自然是有些偷懒的,身体有些好转的爷爷还帮我翻了一遍谷子。后来爷爷的身体就每况日下,上厕所都要人扶着。伯伯和爸爸不是总在家的,男人要出去挣钱,女人在家里伺候田地,照顾老人小孩。就这种情况,爷爷喊我帮忙上厕所就是最合适的选择。我就帮着他上过好几次厕所,他每次都很难为情,我隐约是知道,我妈妈曾帮助过他,真不知道,就这上厕所一个小小的动作,他身体和心理上都费了多大的劲,做了多少努力。写到这里,我忽然明白有时候爷爷尿湿床,有没有是故意的可能。宁愿尿床挨骂,也不愿意在儿媳妇面前丢人。

二〇〇〇年,全家人给爷爷做了七十大寿,爷爷没有上席吃饭,家人给他盛了他最爱吃的,爷爷捧着碗边哭边吃,让人不忍卒视。第二年,爷爷去世。

爷爷这一生,可以说是辛劳的一生,他没有留下什么财产,但是,他正直、勤劳、朴实。活着的时候,从未与人有过争执,从未骂过人,身材高大也从不欺负人。哪怕是我极其顽劣,爬上柜顶盗宝(大概就是一些账本、硬币、粮票之类)的时候也没骂过我,更没打过我。爷爷死了,我也从未听过有人说过爷爷的半句坏话。他常常教育我要“读圣贤书”,教我“结交须胜己”的交友之道,教导我们要勤俭节约,过年放炮仗,买多买少都是一样的,因为“一响如雷,不响发财,是非消散,否极泰来……”这些,就是他留给后人们的财富。

作者:黄望杰,泉塘黄氏显梅支23世,谱名文庄,宁乡资福王家湾人,现居长沙市,手机号码:18163603010(微信同号)。(图片来源于网络)

菱谿房黄笃杰-毛泽东一

菱谿房黄笃杰-毛泽东一 四窑里、双观、泉塘三

四窑里、双观、泉塘三 双观房黄高——优秀!

双观房黄高——优秀! “天子特赏”——菱溪

“天子特赏”——菱溪 山東截取補用同知黃篤

山東截取補用同知黃篤 泉塘房黄佳怡-西安交通

泉塘房黄佳怡-西安交通 4月23日泉塘族人聚会南

4月23日泉塘族人聚会南 石灵桥——黄日燦费千

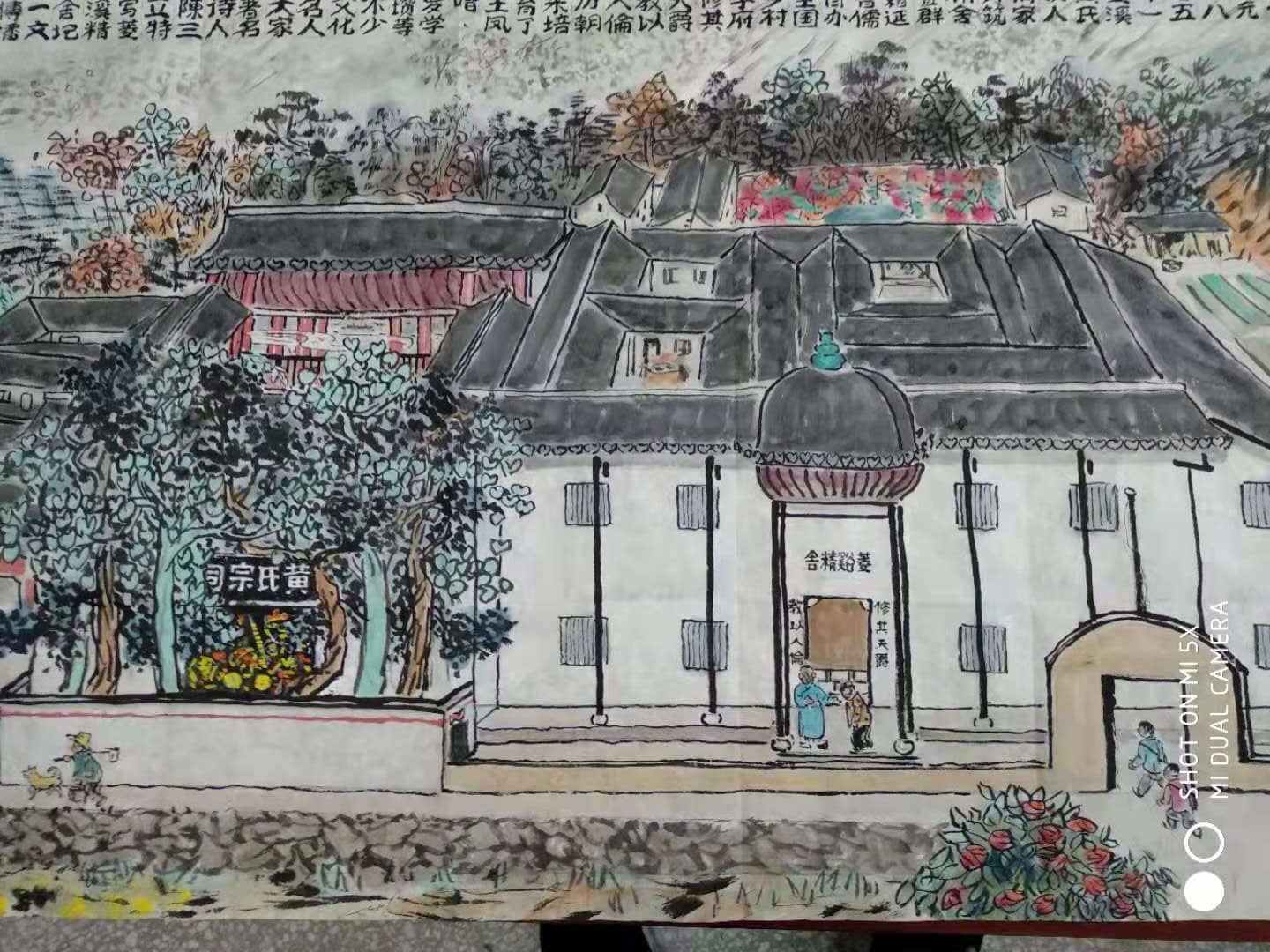

石灵桥——黄日燦费千 菱谿精舍記(清·陈三

菱谿精舍記(清·陈三 菱溪旦希创作系列漫画

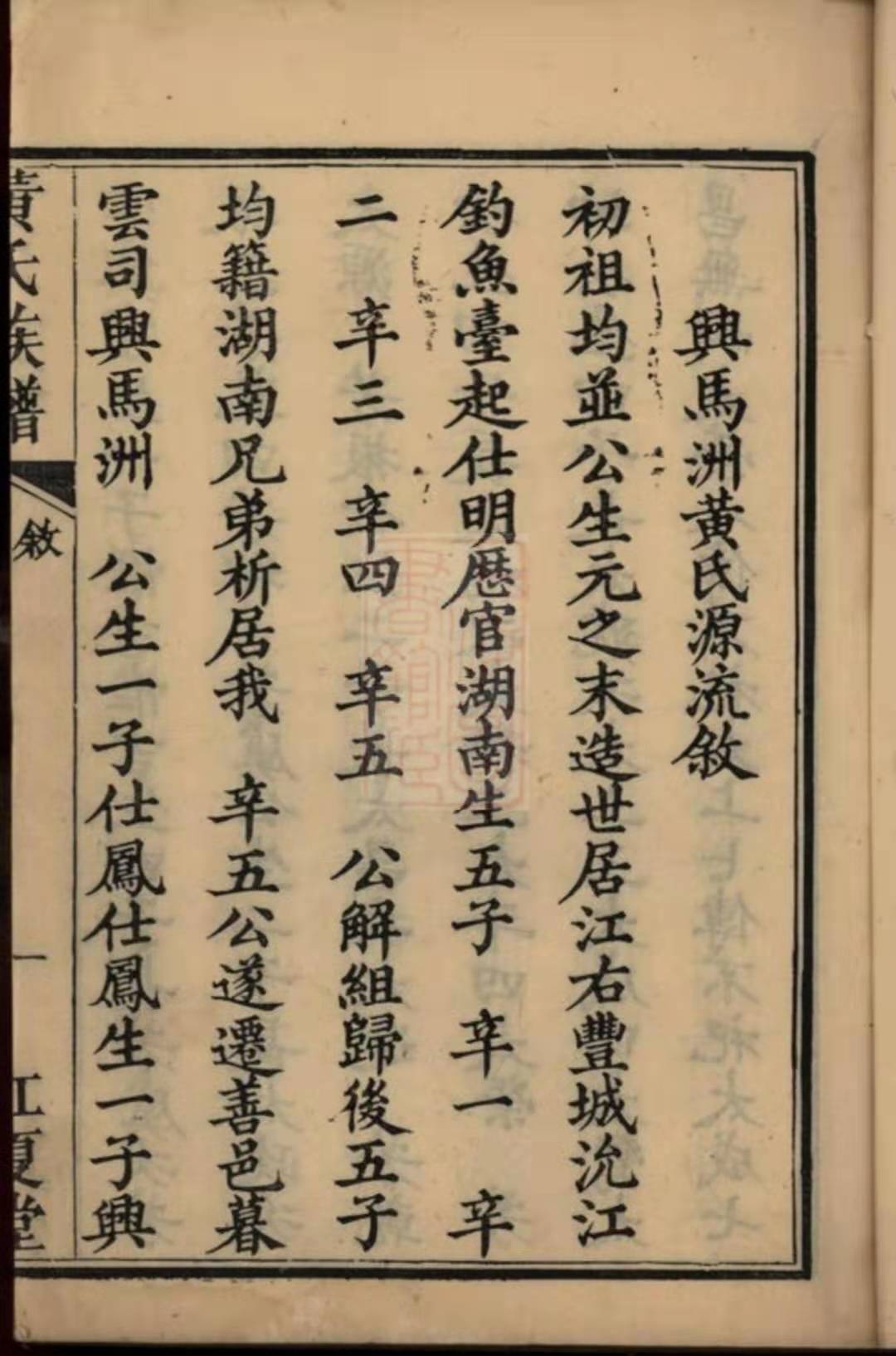

菱溪旦希创作系列漫画 江西同富分支之12-长沙

江西同富分支之12-长沙 民国14年《上湘城北黄

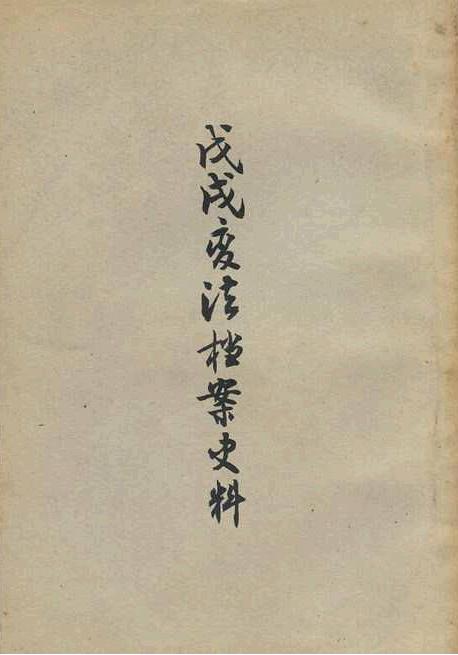

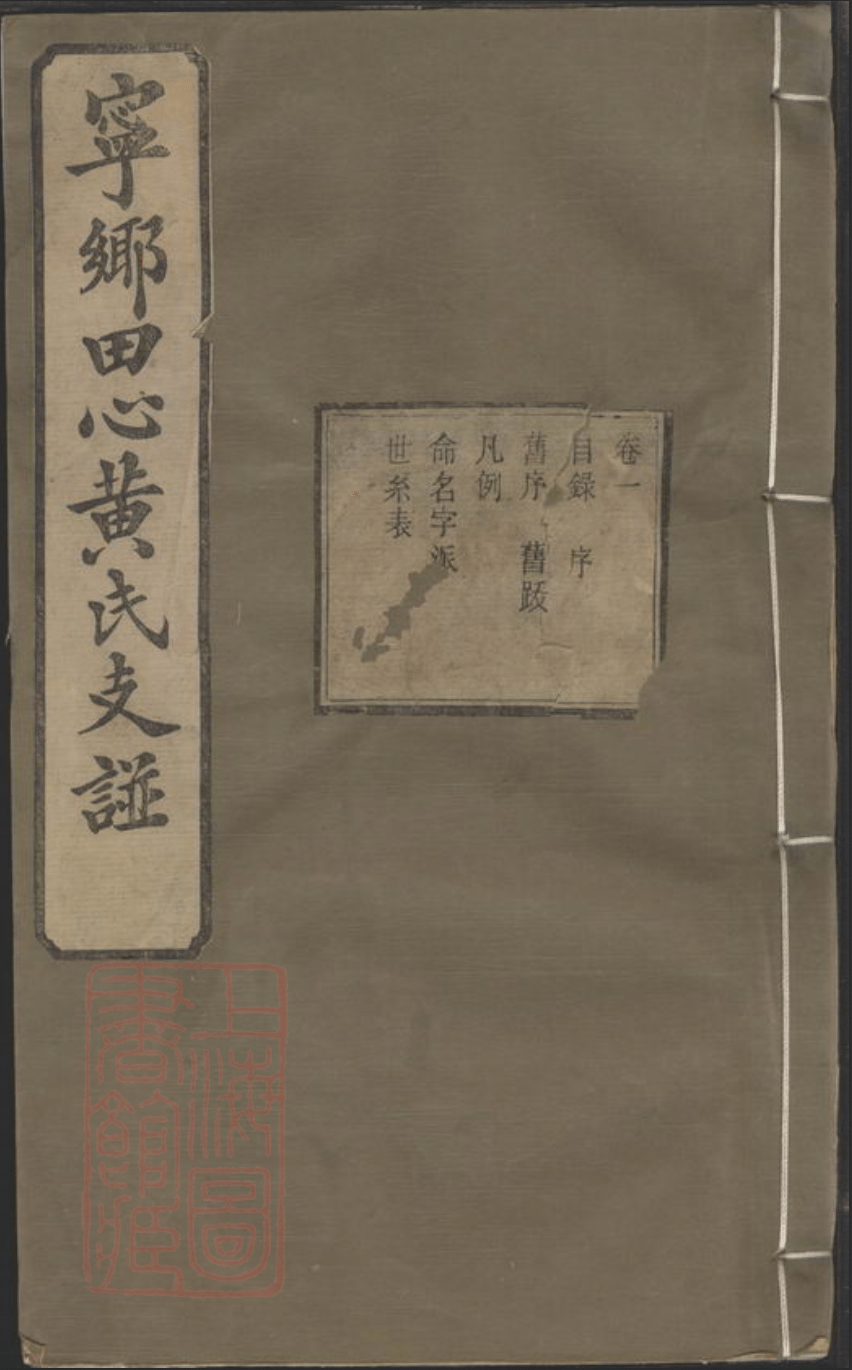

民国14年《上湘城北黄 民国37年宁乡田心黄氏

民国37年宁乡田心黄氏 湘菜大师黄永林应奥地

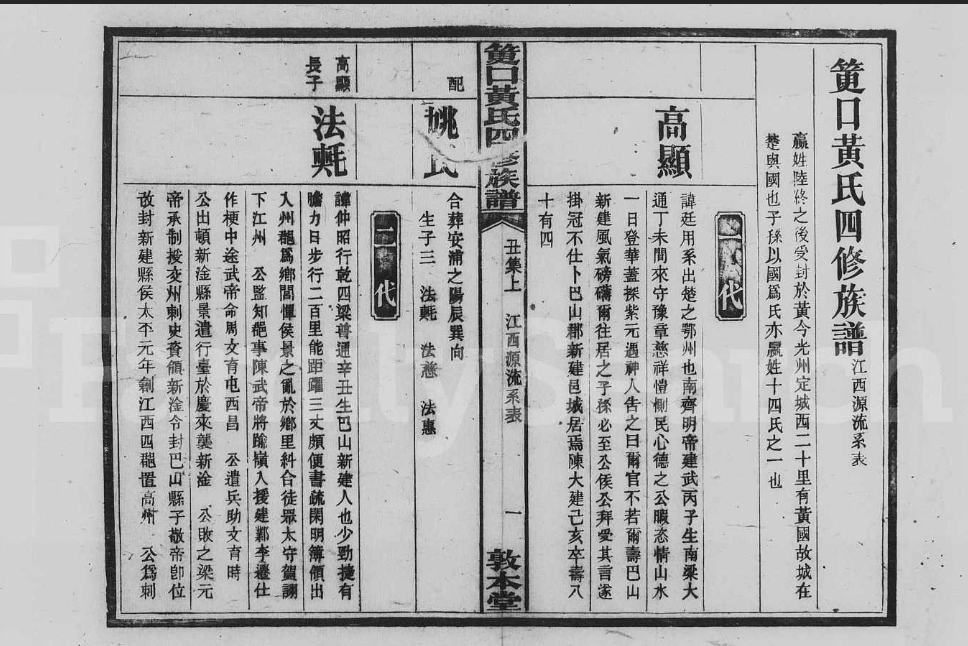

湘菜大师黄永林应奥地 筻口黄氏四修族谱(敦

筻口黄氏四修族谱(敦