2016年5月6日,《今日宁乡·沩水视窗》大型系列报道《宁乡族文化》(7)宣传了宁乡泉塘黄氏。

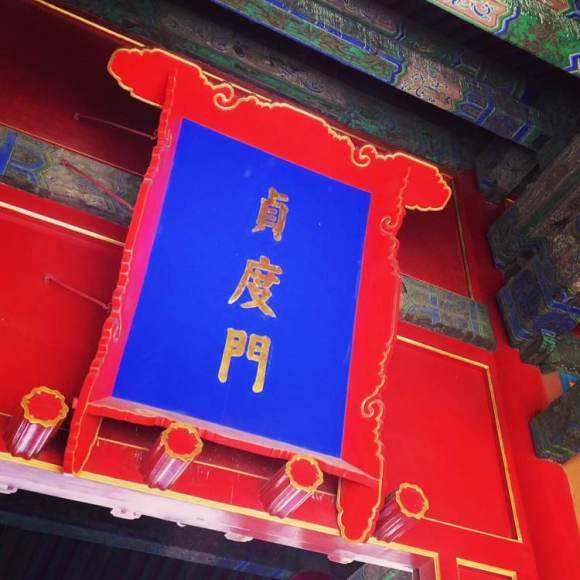

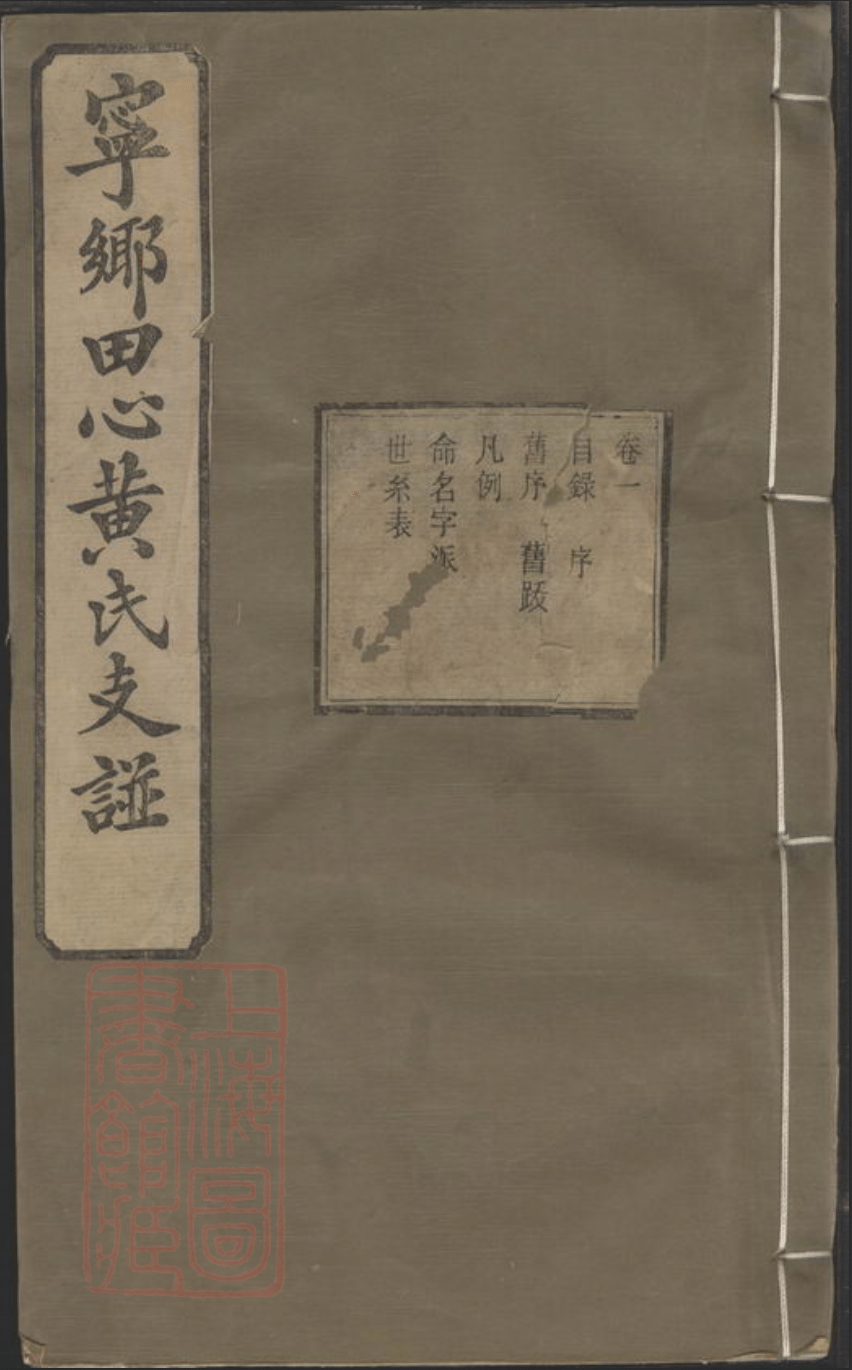

宁乡泉塘黄氏族徽

始迁祖应麒公墓

国务院颁发的黄碧珍领取政府特殊津贴的证书

九修主修黄虎城(右一)全家

1858年的六修族谱

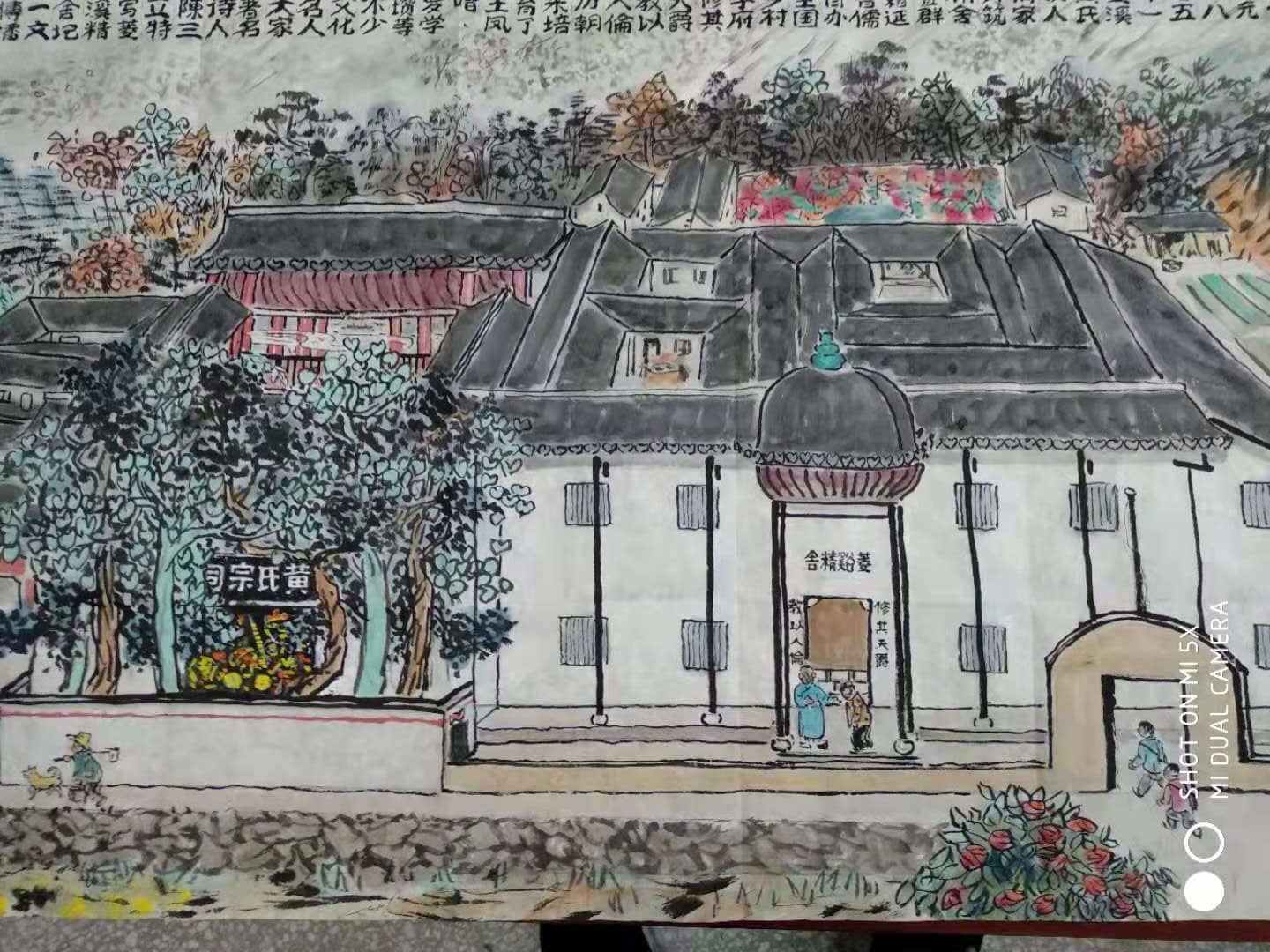

祠堂图-泉源祠

明洪武三十五年(1402年)冬十月,明成祖朱棣颁布圣旨,升礼科都给事中黄永寿(字举信)为湖广按察使副使。“宪副”黄永寿有两个孙子,一个是宁乡双观黄氏始迁祖黄元鑑,另一个就是宁乡泉塘黄氏始迁祖黄应麒。黄应麒,落籍宁乡四都泉塘坪,其后代迅速繁衍为祒、淮两大房,目前全族达6000人,分布在宁乡靳水四乡、坝塘、南田坪、双江口镇、长沙、湘潭及贵州、新疆、台湾和美国等地。

泉塘,明朝时属宁邑六十一都,清及民国时属宁乡四都东八区和敦团,后为高露乡第11保,在今宁乡县大屯营镇石家湾。因家族聚居地有上泉塘、下泉塘、小泉塘,且宗祠建在泉井冲,故族名为泉塘黄氏。

近日,“宁乡族文化”采访组一行从县城出发,经花明楼,越双狮岭,沿靳江河,赴大屯营镇石家湾采访了九修族谱主修黄虎城、家族理事会会长黄新仁、常务副会长黄忠等泉塘黄氏族人。

儒学兴家 书香不绝

中国著名历史地理学家谭其骧先生在其《湖南人由来考》指出:湖南人90%是来自外省,其中这个90%的外省人,江西人又占了90%。泉塘黄氏也是来自江西,系乐安同富黄氏之后。

据黄虎城介绍,同富始祖叫黄凂,生于公元966年,字宗展,是分宁黄氏黄玘的曾孙。分宁黄氏的代表人物为黄玘的第7代孙黄庭坚,北宋著名文学家、书法家。同富黄氏十分重视教育,兴办同谷书院等私塾教授子弟,逐渐由富厚著称,转以儒学兴家。在南宋一朝152年间,从黄浼第8代孙开始,就连续产生了5位进士:黄德一、黄梦证、黄登、黄慧龙、黄千澄。在不到100年的元朝,有2位进士:黄常、黄昭。在明朝,又有2位进士:黄阳,永乐二年甲申科曾棨榜第三甲第77名,授翰林检讨;黄本,成化二年丙戌科罗伦榜第三甲第88名。同富人才之盛、地位之崇,可见一斑。

据泉塘黄氏族谱家训记载,由赣迁宁后“吾族起家,始重于读,次勤于耕,故家声日振”,且要求“后世子孙,须以耕读为本”,故族人身上多的是宁乡人会读书的特点。第19派黄京志,中国科技大学理论物理学学士、北京大学物理学硕士、美国奥本大学物理学博士、纽约大学金融学博士,1997年加入美国宾夕法尼亚州立大学斯密尔商学院,是中国金融学会创立者之一,现任上海财经大学信用研究中心主任。

良好的家训护卫家族这艘“巨轮”世代远航。泉塘后世子孙枝繁叶茂,近代更是人才辈出。据统计,目前泉塘黄氏族共有北京大学、武汉大学、湖南大学、湘潭大学、解放军理工大学等各类高等学校毕业的300多人,从金融学教授到电子信息博士,从省人社厅副厅长到水文局长,从抗日中将到参加天安门“9·3”阅兵的威武士兵,从终身领取国务院津贴的航空专家到冶金勘探专家,从大学图书馆长到集团公司总裁,从主任医生到知名律师,从镇长村长到致富能手,行行出状元,家家有栋梁,甚至有的家庭成员全部为大学学历、硕博毕业,堪称美谈。

曾任台湾警备司令部副参谋长、台湾宁乡联谊会名誉会长的黄辉亚中将,四子四媳五女五婿,个个学历深厚、学问精深,台湾“总统府”秘书长蒋彦士先生赞为“兰桂廷墀茂”、“博硕之家”:博士3人、硕士8人、学士5人、专科2人。综观其一家,学业有成,事业宏达,出类拔萃。内外孙群,十八位之多,男女各半,均就读国内外明星高中或大学。这些骄人的成就,都彰显了泉塘家族教育的成功之处。

忠义廉洁 功勋卓著

泉塘黄氏在其家族子弟教育中,特别强调忠义廉洁,其字辈诗中就有“继述传诗教,宏开尚礼文;孝友为家政,忠诚佐国君”之句,蕴含了丰富的忠义、孝友、崇文、谦让等伦理道德内容,对其族人起到道德劝诫作用。黄新仁骄傲地告诉记者,该族历代为官者,多为忠勇武将、慎独清官、爱民循吏,而从未出现贪生怕死、贪污腐化者。

咸同年间,湘军兴起。组建时,家族作用尤为显著,有一族成群入伍的,也有一家几代从戎的。在战场,他们互救互援,相依为命,兄亡弟及,父故子承,展现了家族家风。

显倡支黄谦述的四个儿子黄宝林(副将)、黄颂传(千总)、黄文新(记名提督)、黄丽松(甘肃硝河城知县),显立支黄文述的三个儿子黄羽军(花翎游击,附祀县城忠义祠)、黄裳吉(记名提督)、黄楚藩(协镇,出征越南卒于军,世袭骑都尉)等等,多为儒生学子,后投身军门,战功显赫,驰誉一时。《清实录》第262卷“以陕西底店等处剿匪获胜……赏副将黄宝林巴图鲁名号”。此为泉塘史上第一位名号见诸国史资料的族人,真正做到了青史留名。黄裳吉以提督记名简放西宁时,当地百姓以“仁帅”相呼,光绪18年赴京面圣,赏给三代正一品封典。

历史进入了民国。卢沟桥事变,国家生死存亡之际。泉塘黄氏族人积极投考黄埔军校,参加了这场史无前例、气壮山河的抗日战争之中,也造就了一批爱国抗日将领。据统计,1924-1949年黄埔军校共招生23期,毕业41386人,阵亡2万余人,其中有约280名宁乡籍人士在该校学习或担任教职员工,而泉塘族人就有5人投身黄埔军校,他们是:黄若传(册名朗生,第六期)、黄教恭(号辉亚,第六期)、黄命诗(册名叶中,第六期,西安阵亡)、黄诗门(字伯魁,第十六期教员)、黄耀诗(号鹏飞,第二十二期,1981-1983年任台湾陆军航空特战部队司令,中将衔)。

自七七卢沟桥抗战开始,黄辉亚将军经历了有名的南口、台儿庄、中原(河南长达七年)、鄂南等战役。台儿庄战役时,他任王仲廉将军的八十五军第四师作战科长,白天打仗、晚上行军。第四师十二旅旅长石觉回忆时表示曾经七天七夜没有睡觉,是八年抗战中最长的一次,黄辉亚甚至曾在马上睡着,结果掉到田里,到被卫士叫醒后才赶上部队。黄辉亚作战勇敢,爱护下属,民国34年,时任29军团长,千里驰援贵州,收复独山,夺得最后胜利,曾获国民政府颁授胜利、忠勤、宝鼎、云龙、光华、九星等功勋奖章。该族参加过抗日战争的还有少将黄刚汉(派名诗觐,册名彬),与贺耀祖关系密切,曾任湖南省保安司令部参谋长等职。1949年8月参加湖南和平起义,后任湖南省参事室参事。

除了忠勇武将,记者在族谱中见到了很多清廉循吏的事迹。第16派黄彦传,册名荣甲,随同乡周达武提督征战南北,光绪庚寅,奉命督办新疆义学,为该省冠,民到今称之。后任甘肃固原直隶州知州,将薪金全部捐出,资助该省同仁堂。州民颂德,遍树甘棠。彦传长子黄诗麟,册名本初,号燮臣,清末任甘肃灵武县知事。民国建立,他主办宁夏厘务数年,专重裕国、便商,不名一钱。古人推崇君子之风,道德精神的完善、自我修养的臻美总是放在首位。黄氏正是将这种清廉的君子之风逐渐融入族规族训,教育族人,制造了泉塘独特的集体共识和文化内存。

孝友为魂 修身齐家

孝,是黄氏最为显著的特征。“天下无双,江夏黄童”,汉代黄香从小孝敬父母,其“扇枕温席”的孝行被载入《三字经》,与黄庭坚“亲涤溺器”并列中国古代“二十四孝”,成为黄氏“孝”的典范、“廉”的榜样、“忠”的楷模、“能”的范本。

翻阅泉塘族谱,记者发现字里行间无不透漏出该族对孝道的重视,对孝行的旌表,对孝顺的传承,对孝心的发扬。

显倡支黄以庄,派名敬述,是一个穷苦丧偶的农夫。父母都已经80多了,但是他侍奉父母最孝顺。在外打工时遇到主人招待肉食,就留下自己的那份带回家给父母吃。光绪9年,82岁的父亲死后,母亲忧伤过度,行动不便,而且他自己也已60岁,但他每天亲自给母亲做饭做菜,照顾饮食,为母亲洗衣洗裤,洗澡洗脚,使得母亲冬天不受冻、夏天不着凉,一直这样毫无怨言地做了12年,直到母亲87岁去世。

家风是家族的灵魂。在中华传统文化中,家风家教塑造着中国人的世界观、人生观、道德素养、为人处世及生活习惯。因此,黄氏还特别注重家风建设,注意对子女品行的教育。

黄忠向记者介绍了清末宁乡五都都总黄石峰妻子杨氏的育子事迹。黄石峰,系民国湖南省省长谭延闿的同学;妻杨氏,系靳江杨潓云之女,嫁到东冲黄家年方十五,和妯娌,侍奉公婆数十年。她勤俭持家,纺纱织布,深明大义。子孙辈到了四五岁就要求发蒙读书,她经常告诫子孙:“无儿女声、纺织声、读书声,不成人家;有墨汁香、书卷香、姓名香,何须遗产。”

遗子一金,不如遗子一经。家风好不好,直接决定了这个家庭或者这个家族的走向,关系到对外的社会形象和社会评价。无论现实多么复杂多变,人们的价值观如何变化,一个个家庭的家风的存在,仿佛就是一棵棵参天大树,坚忍不拔。

仔细揣度泉塘黄氏“敬祖宗,孝双亲,爱兄弟,教子孙,睦宗族,和乡邻,择交游,信友朋,慎言行,勤耕读,戒争讼,要存心”36字家训,记者感觉字字珠玑,内涵丰富、意义隽永。感念历史留给我们的深厚家风,我们要不断发扬忠孝的家国精神,让家风这一棵棵大树,最终成长汇聚为社会主义核心价值观的茂盛森林。

历时五载 终圆族谱

2007年夏,在深圳工作的黄虎城回宁乡花明楼探亲,与族人聊起了家族渊源,让他遗憾的是,一直没有见到过族谱。回深后,他通过网络认识了族兄黄长泉、黄福秋。他们都对家族历史非常感兴趣,深感“前乃一本之亲,今成万殊之象,同里而居,尊卑莫辨,市集相遇,视若途人”,认为应该续修族谱,来传承家族文化、弘扬家族家风。心动不如行动。他们三人就分头行动,寻找老谱、筹办经费、发动族人、搜集世系、清根造册、绘制系图。

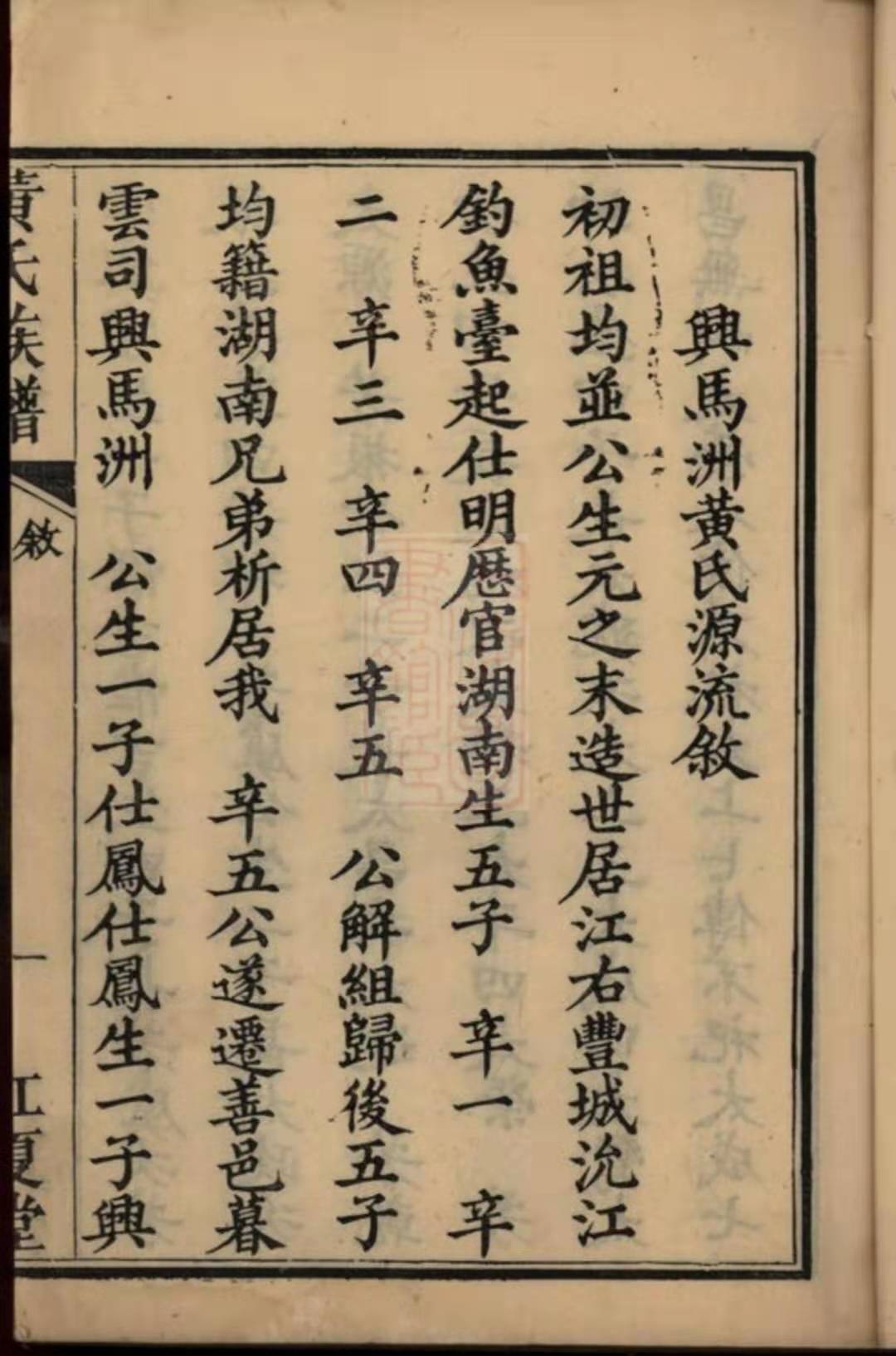

经过查考,当时泉塘黄氏共有八次修谱:一修谱,是从1282年开始的,由黄登(号月溪)主修,后又有两次小修。1322年二修,由黄若时、黄同谷、黄常等族人主修,其后又有3次小修。1476年三修,主修是黄本(号朂斋)。1601年至1609年四修,黄德兴(字佑一)主修。1726年五修?,主修黄显倡(号奇生)等。1858年六修,黄克勋(号光宇)等主修。?1898年七修,黄声传(号树蘅)、黄储述(号云江)等主修。1928年八修,黄继海(号春乔)、黄述舜(号寅清)、黄传之(号子樵)等主修。其中前四修在江西修纂,由于年代久远,荡然无存;后四修在宁乡修成,目前存有六、七、八修完整族谱。

续谱难,续族谱尤难。距八修已近80年,人心不聚,人丁散落,既无修谱经验,又无一定资金。但使命在肩,黄虎城他们没有畏缩:族兄黄长泉利用老谱复印件,自费请人录入电脑;叔祖黄诗敦,领取国务院津贴的退休航空专家,勘校契约,修订系录,孜孜不倦;叔父黄开运、黄桂斌、族嫂金月元等不避酷暑,无畏严寒,跋涉四乡,搜录世系;族叔黄教怡、兄黄新仁等驱车北上湖北石首、监利、公安等地,行程千里,费用自担,收集了几百个外省族人资料;族侄黄志刚矢勤矢慎、负责一大支族人的资料整理;族弟黄海龙、黄秦等分别绘制了精美的世系图。黄虎城自己则负责系录校正、族史考证等总纂之事。尤其是他的父亲黄兆龙,年逾古稀,曾患重病住院,术后治疗一年,又胆结石病复发引起胰腺炎而第二次手术,在服药的一个多月里,他的父亲仍然坚持在病床上参与族谱校对,简体繁体老谱新谱,前前后后100万字,逐字逐句校对了三次。天下无难事,有志事竟成。在大家的齐心协力、义务奉献下,历时五年,九修族谱终于胜利完工。

全谱遵循“讹者正之、阙者补之、疑者存之、难者释之”的原则,修前人之缺而不修者,合前人之分而不合者。记者翻阅着印制精美的九修族谱,里面关于族史、人物、宁乡乡土历史等的考证、校勘、注疏、辑佚等,无不小心考证、严谨引用,充分体现了主修严谨的纂修态度和扎实的史料考证功底。中国家谱收藏第一人励双杰曾两次点评该谱,其一:此谱编纂得体,既沿旧例,又有创新,却无时下修谱陋习,堪称近年来新修家谱之翘楚,可喜可贺!草堂得一善本,感激莫名。其二:这部家谱真的修得很好,传承有序,章法得当,比之那些沽名钓誉之辈所修的所谓通谱、总谱等,实不可同日而语!能这么坚持下来完成如此巨制,可感可佩!

艰难困苦,玉汝于成。修谱一役,历时五年,得到了家人的全力支持。提起往事,黄虎城不禁有些动情。谱局开局之时,爱女之洲,未满周岁,正是蹒跚学步、牙牙学语的时候。繁忙的工作,使得黄虎城只能利用业余时间、牺牲周末假期专心修谱,甚至连续多年未与家人坐在一起观看春节联欢晚会。如山父爱,天伦之乐,当时与女儿分享的不是很多,现在想来,仍然觉得惭愧自责。多亏了妻子郭玉兰,通情达理,温柔贤惠,持家有道,教女有方,才让他可以一心扑在修谱上。可喜的是,现在女儿初长成,天真无邪,调皮聪明,成绩优秀,英文尤佳。正是:妻如雨露,润物无声,父女情深,源如靳江。

“互联网+” 弘扬族风

进入“互联网+”时代,利用网络技术联络宗族感情、传承家族文化已是大势所趋。早在2008年6月,黄虎城就开通了泉塘黄氏博客,凝聚族人,了解族史,同修族谱。2013年3月,他又建起了宁乡泉塘黄氏网。目前,博客访问量达12万人次,网站达2万多人次,其中网站建设内容、质量和水平已成为全国黄氏网中的典范。

岁月无声,笔墨留痕。家谱记载的不仅仅是一个家族的兴衰荣辱,更积淀了凝聚子孙砥砺前行的精神内核,家谱需要被重视,这种重视需要在新的时代背景下,用创新的方式,展示古老的魅力。为此,他们还建了QQ群、微信群、微信公众号等新载体、新媒介,通过这些互联网平台,共商族务,传承族风,振兴族里,光大族魂,互帮互助的家族精神闪耀着更加动人的光辉。每年都有大量的族人通过现金、银行转账、微信红包等形式向家族理事会捐款,如新疆诗闸裔首捐5万修谱,黄文兰、黄晓燕等巾帼多次乐捐,这些资金一是用来修谱、建设文化中心,留住家族的“根”;二是作为爱心基金,帮助困难族人看病、求学等,体现家族的“情”。黄虎城介绍,近些年,随着寻根文化的兴起,族里又出现了一批“寻亲义工”,大家自发在网上注册信息,帮助邻里寻找失散的亲人。

2015年5月,在该族金月元老师等的热心帮助下,远赴浙江,为牺牲于浙江金华抗日战场的宁乡大屯营籍烈士丁志远“寻找到了家人”,告慰了烈士英灵。该事迹被湖南经视、浙江卫视、金华日报、浙中新报、浙江日报、今日金东等报纸媒体大幅、广泛报道,一时传为美谈。

在黄氏一族,家风的传承从来不是一成不变的,而是一个不断完善的过程。他们善于与时俱进的创新精神,让家族文化源远流长。泉塘黄氏一族,600余年坚持修家谱,并结合新的时代背景,创新家谱传承方式,让古老的家族精神永不过时,是“家”、“孝”文化的集中体现,为承袭家训、延续家风提出了新的思维方式。

菱谿房黄笃杰-毛泽东一

菱谿房黄笃杰-毛泽东一 四窑里、双观、泉塘三

四窑里、双观、泉塘三 双观房黄高——优秀!

双观房黄高——优秀! “天子特赏”——菱溪

“天子特赏”——菱溪 山東截取補用同知黃篤

山東截取補用同知黃篤 泉塘房黄佳怡-西安交通

泉塘房黄佳怡-西安交通 4月23日泉塘族人聚会南

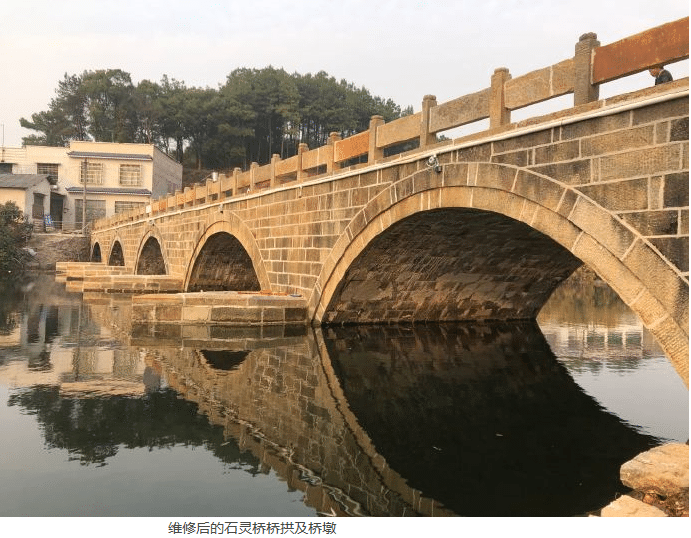

4月23日泉塘族人聚会南 石灵桥——黄日燦费千

石灵桥——黄日燦费千 菱谿精舍記(清·陈三

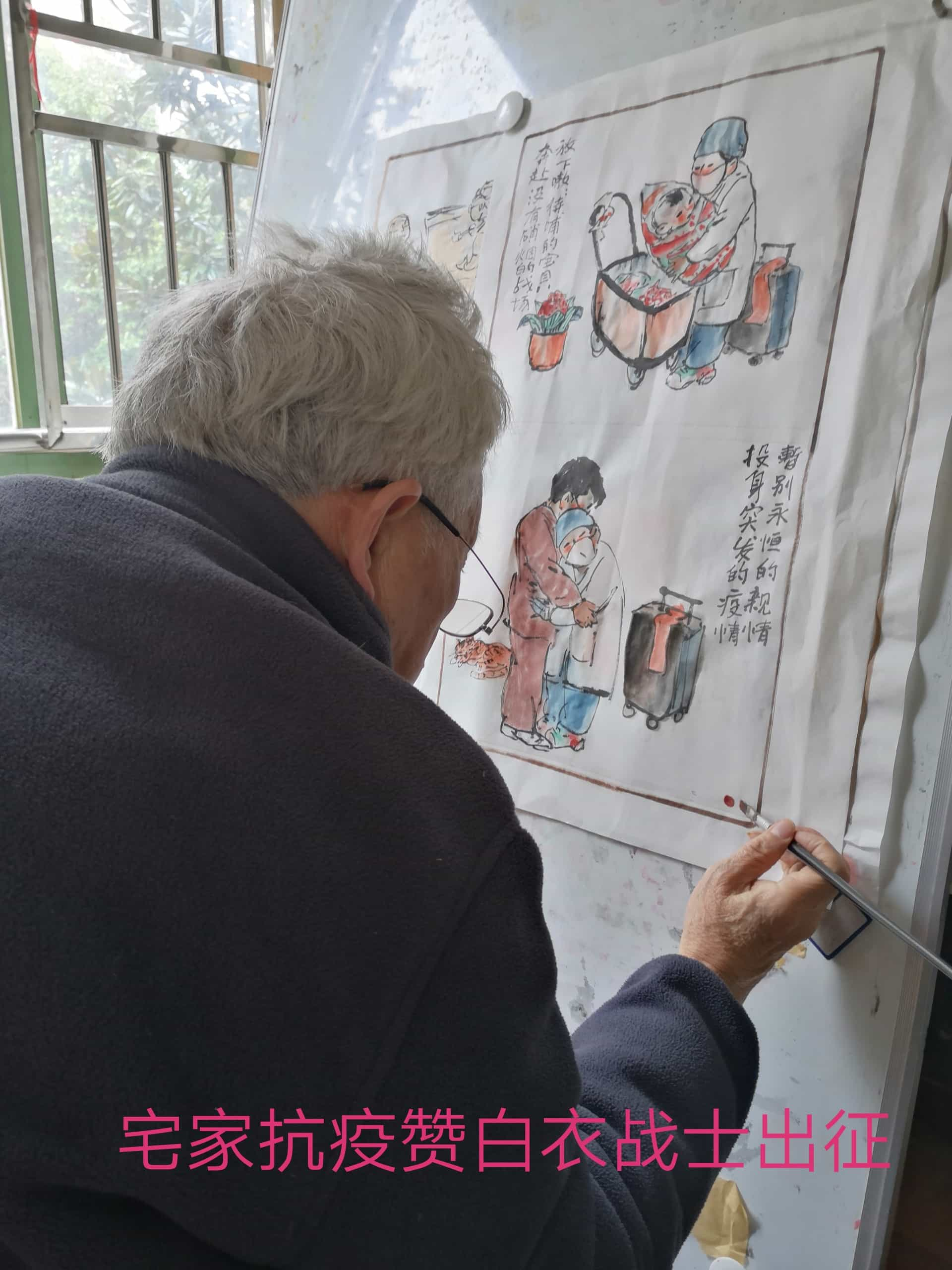

菱谿精舍記(清·陈三 菱溪旦希创作系列漫画

菱溪旦希创作系列漫画 江西同富分支之12-长沙

江西同富分支之12-长沙 民国14年《上湘城北黄

民国14年《上湘城北黄 民国37年宁乡田心黄氏

民国37年宁乡田心黄氏 湘菜大师黄永林应奥地

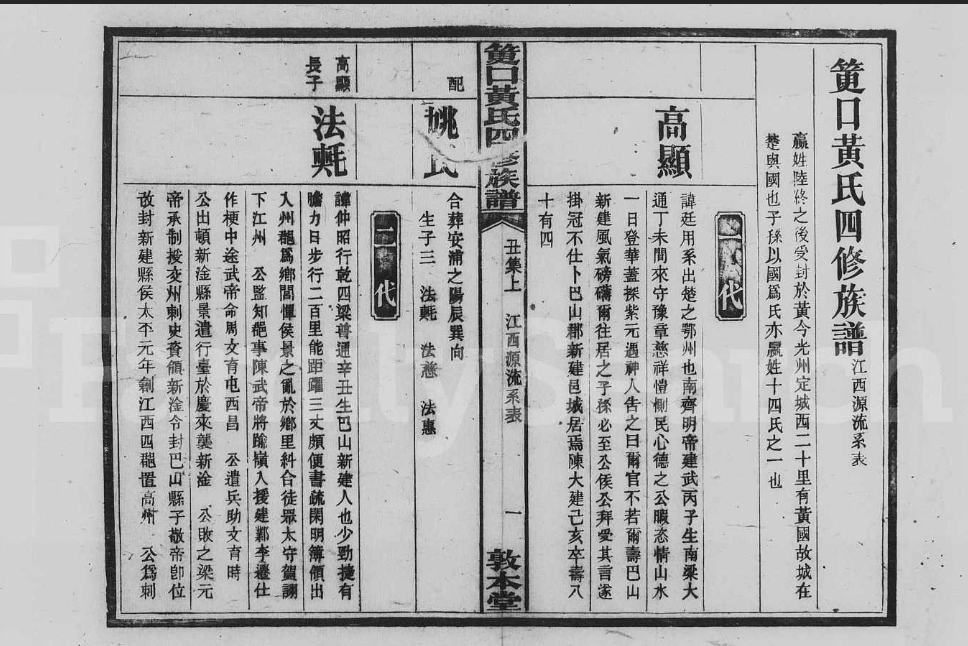

湘菜大师黄永林应奥地 筻口黄氏四修族谱(敦

筻口黄氏四修族谱(敦