图书馆员的精神生活

——《樱花·霜叶·红棉——黄昕文选》序

程 焕 文

今年3月,黄昕馆长寄来《樱花·霜叶·红棉——黄昕文选》书稿,并采用电话和书信双管齐下的方式反复叮嘱笔者写一篇序言。黄昕馆长的嘱托使笔者陷入了进退维谷的境地:作为后学,笔者感到汗颜不已,愧不敢当;作为忘年之交,笔者又感到荣幸之至,理当效劳。然而,恭敬不如从命,笔者姑且以第一位读者的荣幸尝试着写一篇读后感充作序言。

《樱花·霜叶·红棉》这个书名,足以给人一种充满诗情画意的美感和激情四溢的火热。与业已出版的图书馆学文集的书名相比,这个书名抹去了学术著作的刻板呆滞,显露了图书馆员的生机活力。《樱花·霜叶·红棉》分求索篇、陈情篇、神采篇、风雅篇四个部分,分别收录了黄昕馆长写作的论文、散文、人物、诗词,并以《又到红棉灿烂时》作为后记的标题,火热的激情自始至终一直燃烧、迸发和放射。读完《樱花·霜叶·红棉》,笔者顿时想起了博尔赫斯,脑海里浮现出了博尔赫斯的著名诗句:“我心里一直都在暗暗设想,天堂应该是图书馆的模样”。

豪尔赫·路易斯·博尔赫斯 (Jorge Luis Borges, 1899-1986),1899年8月24日生于布宜诺斯艾利斯,1986年6月14日逝于瑞士日内瓦,是阿根廷当代最负世界声誉的小说家、散文家和诗人,也是魔幻现实主义大师。1955年,博尔赫斯被任命为阿根廷国家图书馆馆长,那时他的双眼因为严重的眼疾而近乎失明,故由衷地感叹:“上帝同时给我书籍和黑夜,这可真是一个绝妙的讽刺,我这样形容他的精心杰作,且莫当成是抱怨或者指斥”。从此这位晚年几近失明的老人被将近百万册的书整日包围。想象和智慧的力量让他活在书籍和文字所构筑的世界中,真实而纯粹。他说那是一种美好的感觉:当眼睛看不见书的时候,只要一走进图书馆,仍然会产生浓浓的幸福感。图书馆长是博尔赫斯一生唯一从事过的正式职业,图书馆也成为他一生挚爱无比之所在。博尔赫斯正是在1955年被任命为阿根廷国家图书馆馆长的时候撰写了《关于天赐的诗》,从此以后,其中的诗句“我心里一直都在暗暗设想,天堂应该是图书馆的模样”便被世界各国所传颂。[1]

笔者之所以会顿时想起博尔赫斯,是因为黄昕馆长与博尔赫斯馆长颇有相似之处。黄昕馆长迄今为止唯一从事过的职业也是图书馆员,她也写散文、诗歌。虽然黄昕馆长无论是在文学成就上,还是在学术成果上,或者专业贡献上,更不用说在个人的经历上,都无法与博尔赫斯相提并论,但是,黄昕馆长在对图书馆的无比热爱上与博尔赫斯馆长是完全一样的。这也正是黄昕馆长和博尔赫斯馆长一样能够感人之所在,而这种令人热血沸腾的感动则来自于不朽的“爱国、爱馆、爱书、爱人”和“智慧与服务”的图书馆精神。

说到图书馆精神,笔者不知不觉又想到了中国图书馆学教育之父——沈祖荣宗师。早在70年以前,沈祖荣宗师就曾精辟地总结过图书馆员的生活:“图书馆员的生活是繁重的”,“图书馆员的生活是麻烦的”,“图书馆员的生活是艰难的”,“图书馆员的生活是清苦的”,“图书馆员的生活是容易使人灰心的”。因此,沈祖荣宗师提出:图书馆员只有对图书馆事业具有“深刻的信仰”,才能“坚固我们的自信心”,“勇敢地不怕艰难不怕牺牲地坚持担负起”“发扬我国文化,振作民族精神”的“重大使命”。[2]诚然,图书馆职业在中国的社会地位并不高,图书馆员的物质待遇也比较低,但是,仍然有一大批卓有才干的人乐于牺牲个人的利益,将自己毕生的精力贡献于振兴中国图书馆事业。毫无疑义,这正是“爱国、爱馆、爱书、爱人”和“智慧与服务”的图书馆精神的显现,而黄昕馆长身上闪耀着的正是这种图书馆精神。正因为如此,笔者更乐于从《图书馆员的精神生活》的角度去谈谈自己的读后感。

樱花、霜叶、红棉三者处在不同的地域和季节,但是它们又有着共同的特色:像燃烧的火焰一样喷发着鲜红的热情,或者在万物复苏的时刻点燃春天的灿烂和青春的烈火,或者在霜寒萧瑟的季节展现秋天的绚丽和生命的涅槃。平常、平凡、平淡、平静、平稳的图书馆员生活需要的正是这种火红的热爱、热烈、热诚、热情、热切。

1962年,黄昕从“橘子洲头,看万山红遍、层林尽染”的长沙来到“珞珈山上,看樱花盛开,灿烂如霞”的武汉大学追寻理想。那年,黄昕是武汉大学的文科新生“状元”,孩提时期对于做一名作家、或者记者、翻译家的憧憬,被高考的第四志愿——图书馆学专业导入了另外一个未知的陌生世界。考上名牌大学的兴奋因进对了大门入错了小门(图书馆学专业)而夹杂或者渗透着几分惆怅、几分彷徨、乃至几分失落、几分迷惘。自1920年中国开始创办图书馆学专业教育迄今,大凡考入名牌大学图书馆学专业的莘莘学子都会或多或少地有过这种五味杂呈的遭遇。尽管如此,大批的莘莘学子在不由自主地被引入图书馆学专业这个未知的陌生世界以后,都会或迟或早地迈过因困惑而本能地设置的心理门槛,从被动地接受图书馆学教育到主动地学习图书馆学,从认识图书馆学到掌握图书馆学,从最初对图书馆学的本能排斥到后来对图书馆学的真心接纳,从迈入图书馆员的行列到热爱图书馆工作,从热爱图书馆工作到致力于振兴图书馆事业,并最终为图书馆事业贡献毕生精力,由表及里, 由浅入深,最后创造了图书馆员可歌可泣的灿烂人生。这大抵是众多图书馆学专业学子共同迈过的人生之路,黄昕馆长也不例外。

1966年武汉大学毕业后,黄昕和一位后来与其结为终身伴侣并成为深资编辑、知名作家、文史研究员的同窗好友邱昶一同回到“霜叶红于二月花”的岳麓山下,就职于我国著名的公共图书馆——湖南省图书馆。1971年,黄昕和邱昶一起被衡阳市选中,从长沙调到衡阳,重建瘫痪已久的衡阳市图书馆,数年的艰苦奋斗换来了衡阳市图书馆的轰轰烈烈和红红火火。1980年,黄昕和邱昶一起返回长沙,调入湖南省出版局资料室。1988年,在高大挺拔的木棉树喷发着火红的光彩和炽烈的热情的时节,黄昕又和邱昶一起来到了南国广州,调入广州对外贸易学院图书馆(现为广东外语外贸大学图书馆),直到退休。对于这期间的酸甜苦辣,黄昕馆长在发表的《樱花·霜叶·红棉——回眸三十五年从业路》一文中已有深情的记述,[3]笔者毋须再去画蛇添足。今天重读这篇从业抒怀,笔者好像被带入了庞龙创作和演唱的《两只蝴蝶》的梦幻般美景:“亲爱的你慢慢飞/小心前面带刺的玫瑰/亲爱的你张张嘴/风中花香会让你沉醉/亲爱的你跟我飞/穿过丛林去看小溪水/亲爱的来跳个舞/爱的春天不会有天黑/我和你缠缠绵绵翩翩飞/飞越这红尘永相随/追逐你一生/爱你无情悔/不辜负我的柔情你的美/我和你缠缠绵绵翩翩飞/飞越这红尘永相随/等到秋风起秋叶落成堆/能陪你一起枯萎也无悔”。这其中既有黄昕和邱昶的“缠缠绵绵翩翩飞,飞越这红尘永相随”,更有黄昕和图书馆的“追逐你一生,爱你无情悔”。

作为后学,笔者真正认识黄昕大概也就是在她担任广州外贸学院图书馆馆长以后的事。那时,广东图书馆界有“女中三杰”:一位是从北京师范大学南下的中山大学图书馆馆长赵燕群,另一位是从湖南省图书馆南来的深圳市南山图书馆馆长程亚男,再一位就是黄昕馆长。她们既是20世纪60年代毕业于武汉大学图书馆学系的才子佳人,又是广东图书馆界享誉全国的图书馆学专家学者,因此非常令人敬慕。

1995年,中国图书馆学会在全国范围内征集1996年北京国际图书馆协会联合会(IFLA)年会学术论文。那时,承蒙中国图书馆学会副理事长谭祥金教授(中山大学信息管理系主任)、广东图书馆学会常务副理事长黄俊贵研究员(广东省立中山图书馆馆长)等学长的厚爱和提携,笔者正担任广东图书馆学会学术研究委员会主任委员,因此负有组织广东图书馆界同人应征学术论文的责任。在讨论征文的会议上,黄昕馆长提出拟撰写一篇有关中国女性图书馆员的学术论文,她的提议当即得到了与会者的一致赞同和支持。后来,黄昕馆长撰写的《她们擎起图书馆事业半边天——中国女性图书馆员的现状与未来》经广东图书馆学会和中国图书馆学会的层层推荐,通过了IFLA总部的学术评审,入选为1996年IFLA大会“妇女问题”专题的宣读论文。那时,虽然中国图书馆学会为组织学术论文花了不少精力,应征的论文也多达数千篇,但是最后入选的论文仍然是屈指可数,这其中评审的严格与遴选的艰难由此可见一斑。黄昕馆长的这篇学术论文在1996年的IFLA大会上宣读以后获得了国内外图书馆界的一致好评,后来亦被广东图书馆学会评为优秀论文一等奖。尽管这些荣誉和荣耀已经成为过眼烟云,但是黄昕馆长对于中国女性图书馆员“擎起图书馆事业半边天”作用的肯定,以及重视女性图书馆员与提高女性图书馆员素质的建议至今仍然一直在被学界引用。

2002年,广东图书馆学会开展了我国图书馆界首次“杰出贡献奖”评选活动。该活动旨在表彰对20世纪广东图书馆事业和学术发展做出过重大贡献的图书馆学专家学者,以弘扬图书馆精神。经过严格的评选,最后共有约20位在国内外图书馆界具有较大影响的图书馆学专家荣获“杰出贡献奖”,其中包括90多岁的崔慎之先生和连珍先生等一大批耄耋之年的学术前辈,而刚逾花甲之年的黄昕馆长则是其中仅有的几个“年轻人”之一。虽然这不是什么政府奖项,也没有多少奖金,但是,作为广东图书馆学会理事长,笔者认为这是广东图书馆学会对图书馆员人生价值的一种最充分的肯定,是对图书馆精神的一种最恰当的弘扬,而黄昕馆长则当之无愧。

笔者过去一直十分羡慕多才多艺的黄昕馆长那优美而充满激情的文笔和优雅而充满浪漫的气质。这种见贤思齐的羡慕自然难免只知其然而不知其所以然。读完《樱花·霜叶·红棉》“神采篇”关于多个人物的记述,笔者颇有几分豁然开朗的感觉。

黄昕馆长的父亲黄彬(派名诗觐,册名彬,号刚汉)是黄埔军校第13期毕业生(见本网“行状事略”《黄刚汉》篇),母亲李仲思是湖南雅礼大学毕业生,外公李肖聃是我国著名的教育家,大姨妈李淑一是毛泽东夫人杨开慧烈士的同窗密友,并经杨开慧介绍与毛泽东的亲密朋友柳直荀烈士结为伉俪。1957年毛泽东在给时在长沙市第二女中任教的李淑一的回信中曾赠送《蝶恋花·答李淑一》词一首,从此李淑一因这首“我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九”的词句而令举国上下家喻户晓。黄昕馆长从不炫耀自己的家世,笔者也只是在读完黄昕馆长有关这些人物及其对她本人影响的记述后才略知一二。尽管如此,笔者仍然相信:黄昕馆长的那种文人的理想、优雅、涵养、激情、浪漫和才智等一定与书香世家的熏陶有着密切的关系。

“陈情篇”收录了黄昕馆长的近十篇散文,既有从业抒怀,也有山川游记;既有借物咏怀,也有读书感言,浪漫乐观,情感真切,激情四溢。例如:《闲话飞度与学车》一文写的是黄昕馆长在退休以后学车、买车的感想,文后还附有一首题为《学车乐》的诗歌,从“考得驾照归,心中喜洋洋”!“纵情走南北,穿梭珠水旁”。“尤喜飞度车,时尚实难忘”。“六十学新技,权作少年郎”这些诗句中读者不难感悟黄昕馆长的乐观豁达和对生活的热爱。

“风雅篇”收录了黄昕馆长自1956年迄今所创作的部分诗词,笔者不懂诗词,更不会写诗词,所以不敢妄加评论。从《劳动歌声(筑路歌)》、《农村即景(三首)》、《献给教师和教师节的歌》、《我们在党旗下结集——建党71周年抒怀》、《欢迎你走进知识殿堂》、《贺广州师范学院新图书馆落成》、《六十抒怀》、《弄孙乐》等诗词的题名和内容来看,基本上都是黄昕馆长各个时期浪漫、乐观、向上和热爱生活、家庭和事业的真实写照与真情流露。

黄昕馆长在后记《又到红棉灿烂时》中坦言:“春天,这个大地回暖、万物复苏的美丽而芬芳的季节,充满希望,充满激情,催人奋进,也唤起人们最心动的期盼与追求”。“受春之气息的鼓舞,受一种难以割舍的情怀的驱使”,为了“重温这些往昔的故事”,“重拾曾经拥有的那份激情”,她决定在退休以后编辑出版这部个人文选。笔者赞赏这种不为名、不为利,只想赞美生活、赞美人生、赞美图书馆的著述。

黄昕馆长认为:“做一点对社会、对人民有益的事情,是人来到这个世界的全部意义”。近40年来,黄昕馆长一直从事着服务社会、服务读者的图书馆工作,她的理想是希望“能在我国图书馆事业发展大道的铺垫中起到一砂一石的些微作用”,这是千万个图书馆员的心声和愿望。黄昕馆长用她那近40年平凡而充满激情和挚爱的图书馆从业生涯实现了她的人生理想。不仅如此,她在退休以前亲自规划完成的现代化图书馆——广东外语外贸大学图书馆新馆——犹如一座图书馆员人生的丰碑耸立在广州市白云山下,闪耀著“智慧与服务”的图书馆精神光辉。

珞珈山绮丽如霞的樱花,岳麓山层林尽染的霜叶,白云山鲜艳似火的红棉,图书馆员如火如荼的奉献,这就是平凡而激情澎湃的图书馆员周而复始的精神生活的真实写照。

是为序。

2006年5月5日于广州康乐园竹帛斋

参考文献:

[1] 博尔赫斯. 博尔赫斯全集·诗歌卷(上). 浙江文艺出版社. 1999, 11: 149

[2] 沈祖荣. 谈谈图书馆员的生活. 文华图书馆学专科学校季刊. 1934, 3(6:1):1-9

[3] 黄昕. 樱花·霜叶·红棉——回眸三十五年从业路. 图书馆论坛. 2001(1):76-79

[作者简介] 程焕文教授:中山大学资讯管理系主任,图书馆馆长,图书馆与资讯科学研究所所长,广东图书馆学会理事长。

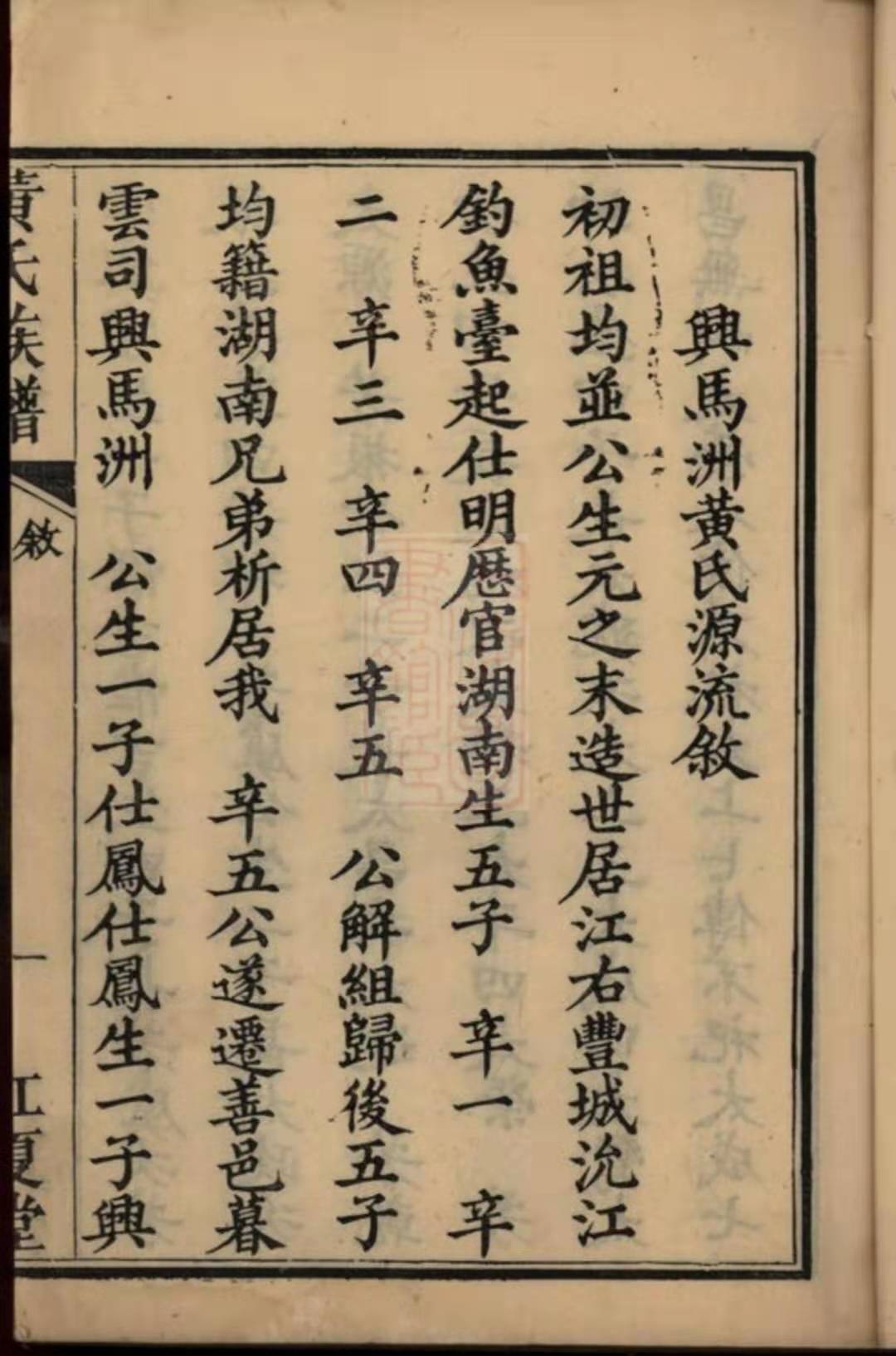

黄昕(1943-),原名孝文,湖南宁乡人,系湖南宁乡泉塘黄氏显倡支“教”字辈族人,1958-1961年就读长沙一中高51班,1961年入武汉大学。先后在湖南省图书馆、衡阳市图书馆、湖南省出版局、广州对外贸易学院图书馆工作。研究馆员,曾任广东外语外贸大学图书馆馆长、广州市图书馆学会副理事长、广东省图书馆学会资深专家委员会副主任委员,被誉为广东图书馆界“女中三杰”之一,是我国女性图书馆员队伍中的佼佼者。现退休,居广州。

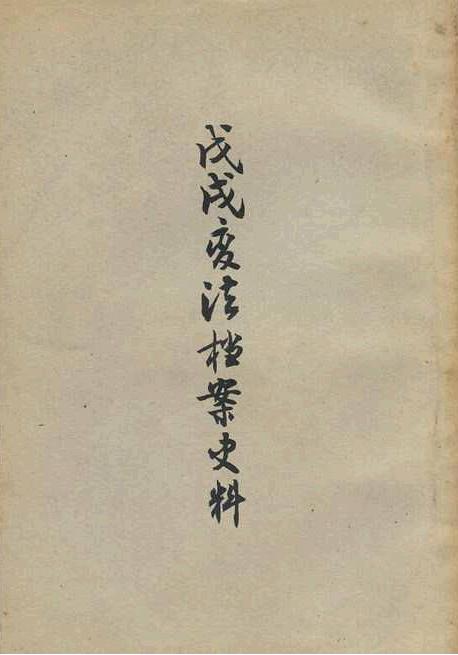

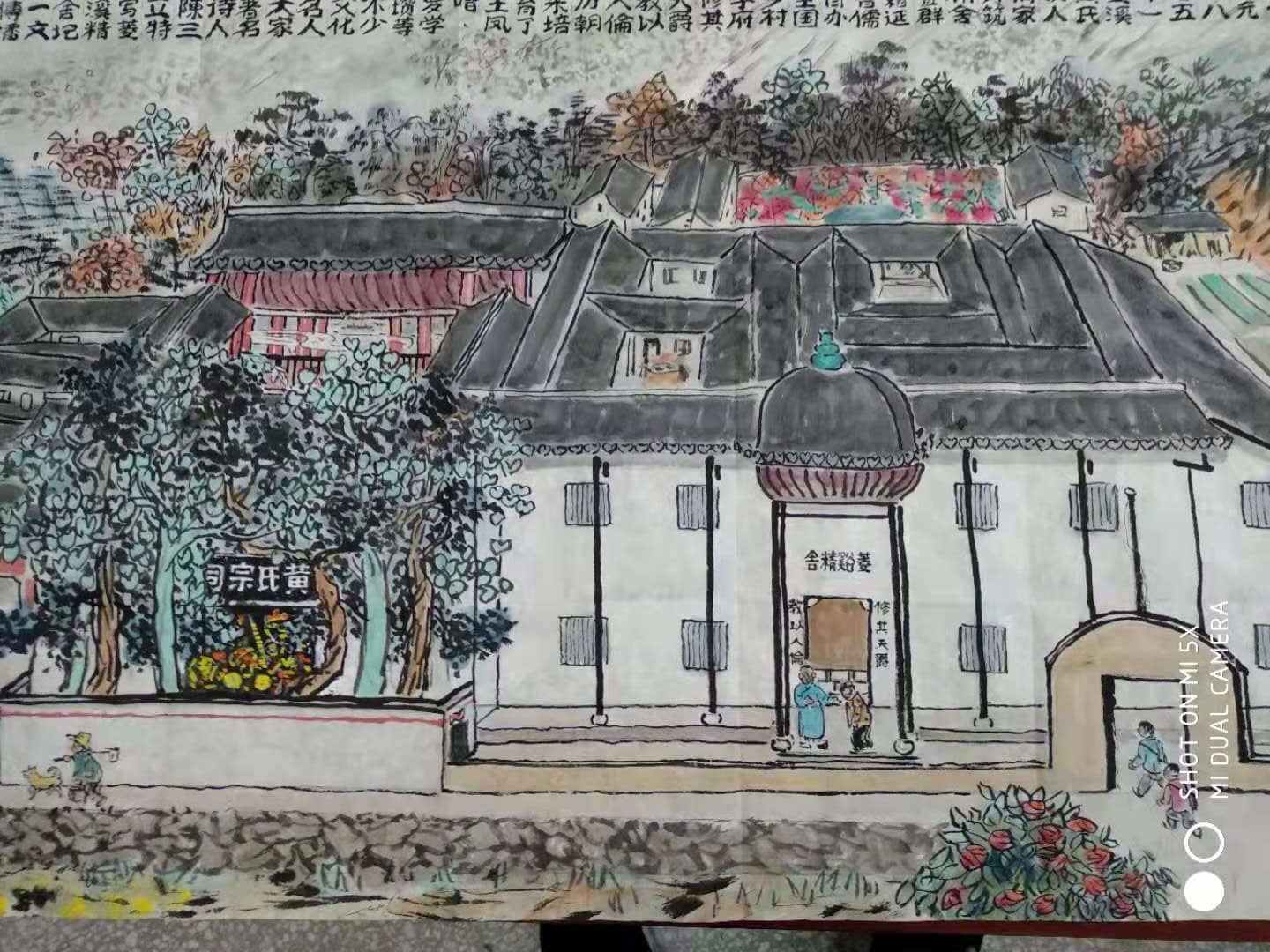

附注:李肖聃(1881—1953)原名犹龙,字肖聃,后以字行。别号西堂,又有星庐、桐园、亟斋、灵岩、天武等笔名(李淑一是其长女)。博学耿介,为众所钦。世居今湖南望城县白箬铺(明清时属善化县)。1898年(清光绪二十四年),也就是戊戌政变这一年,他考取了秀才。1904年与扬开慧的父亲杨昌济、柳直荀的父亲柳午亭一道,东渡日本留学,就读于早稻田等大学。1911年归国,初居北京为各报馆撰文,1913年梁启超为袁世凯政府司法总长,以先生为秘书,专司笔札。1917年返湘,任湖南大学教授,讲授儒家经籍、古文及文学史等课程,兼任省会中学国文讲席。抗战期间,一度出任迁湘的北平民国大学教授、中文系主任,并兼任湖南私立厚生会计学校国文教师。以后仍回湖南大学任教。1947年,湖南省文献委员会成立,先生任《艺文志》的编纂委员,撰有介绍湘人著作的文章26篇。中华人民共和国成立后,任湖南军政委员会顾问。著有《湘学略》、《麓西杂志》、《星庐笔记》、《中国文学史》等。

1947年李肖聃、李澄宇、王啸苏等14位潇湘名人“雅集”于长沙

附:李仲思《苏幕遮雨后》:艳阳天,新雨后;莺啭莎亭,莺啭莎亭柳。沼上微凉侵欲透;水面迎风,水面迎风皱。 惯伤情,兼病酒;人比黄花,人比黄花瘦。底事流连三径久?恐怕春分,恐怕春分手。

菱谿房黄笃杰-毛泽东一

菱谿房黄笃杰-毛泽东一 四窑里、双观、泉塘三

四窑里、双观、泉塘三 双观房黄高——优秀!

双观房黄高——优秀! “天子特赏”——菱溪

“天子特赏”——菱溪 山東截取補用同知黃篤

山東截取補用同知黃篤 泉塘房黄佳怡-西安交通

泉塘房黄佳怡-西安交通 4月23日泉塘族人聚会南

4月23日泉塘族人聚会南 石灵桥——黄日燦费千

石灵桥——黄日燦费千 菱谿精舍記(清·陈三

菱谿精舍記(清·陈三 菱溪旦希创作系列漫画

菱溪旦希创作系列漫画 江西同富分支之12-长沙

江西同富分支之12-长沙 民国14年《上湘城北黄

民国14年《上湘城北黄 民国37年宁乡田心黄氏

民国37年宁乡田心黄氏 湘菜大师黄永林应奥地

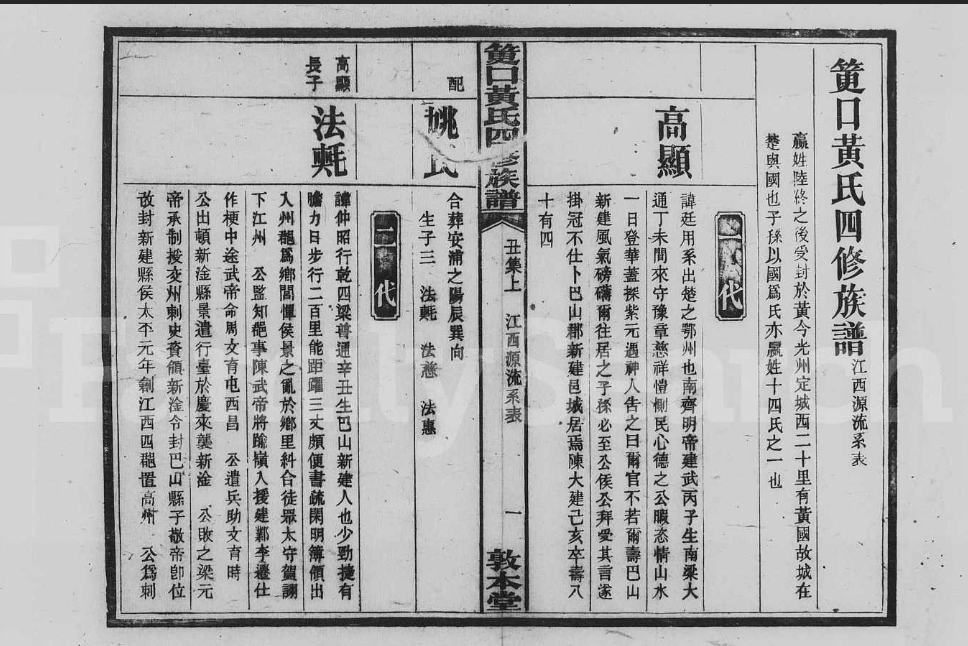

湘菜大师黄永林应奥地 筻口黄氏四修族谱(敦

筻口黄氏四修族谱(敦