黄曾甫(1912-),湖南长沙人。实业家,文史专家。1935年湖南大学毕业后,历任中学教员、隐储女校校长、《湖南戏报》主编等职。抗日战争初期任长沙市戏剧界抗敌后援会主席。40年代后,先后合资在长沙、贵阳、重庆经营卷烟厂、火柴厂、钱庄等,任董事长、总经理、厂长等职,曾任长沙市私营烟厂联谊会主任、长沙市商会常务理事。1949年参加湖南和平起义。1950年任长沙市工商联筹委会秘书长,次年将所经营的湘中火柴厂捐献给长沙市人民政府生产教养院。后在市民政局、文化局任职。1957年错定为“右派”,1978年平反。晚年从事文史研究,曾任长沙市政协文史委员会兼职副主任,是民建长沙市委顾问。著有《春泥馆随笔》。《新编对联集成》1983年2月一版一印,黄曾甫等编,湖南人民出版社。

怀念黄曾甫

作者:任波 转自:长沙晚报

我怀念黄曾甫先生。黄老仿佛就在离我不远的另一边,和蔼地朝我微笑着。在阳光充沛的下午,我听得见他低低的笑声。

那是在三医院的病床上。黄老受着病痛的折磨,有时还要紧咬着牙关。但每当我来时他便露出和善的笑来,有时还低低地笑出声来。我已经不与他谈我所编的栏目“长沙话旧”了,这是他最关心的,当时正在扩建五一路,市面上有一些异议,他很想借旧事来为扩路说一些话,70年代末80年代初,黄老曾陪阎子祥市长过五一路,阎市长笑言,当年他修五一路作了一次检讨,现在他还要再作一次检讨:五一路修得太窄了!黄老想及那些往事总要露出笑来,他还说五一路上哪里哪里值得一写,他想再为五一路翻一翻古,长沙不在提着“以文立市”吗。有关长沙的历史,他心里有着一本账。我相信他翻长沙的古,应该没有人能超过他,在病床上他口述蔡锷南路的一些史迹时,他说到的一些年代,我在整理,核对资料时,发现连月份都丝毫不差。但我不能久坐在他的病房里了,虽然他是笑着对我说着话,在我走后,病魔必将对他进行更疯狂的报复,这也是蔡锷南路系列只写到和平巷就草草收场的原因。黄老为此有一些遗憾。他笑着说,等我好了回到家中再核对一些资料一定能写完,你要给我要求版面。病中他还反反复复地说,想要送一些关于旧长沙的资料给我,他笑着说,老人要紧牵手,年轻人要大步走。老人不翻古,后人不知谱。他说,对长沙,有知才会有深爱呢。

对于黄老的生平我了解得并不是很过细,不能说知,但我对他依然有着一种由衷的敬爱。黄老很少向我提他的过去,黄老和我在一起多半就是笑谈一些有关长沙的掌故。只有一回他提到他的一段往事。那是在与病魔搏斗的最后时刻,他用微弱的声音喘息着告诉我一件旧事:他曾经被发配去看守一处鱼塘,人们像避瘟神一样的避着他。当时长沙晚报社的一些同志也到这里下放劳动,其中编辑凌翼云每天上工时,总要默不作声把自己的罩衣脱到他的棚子里,有时甚至是绕一些路也要丢件衣服在他那里。黄老的眼睛有些红,脸上却带着笑。

在春初的季节里,我踏着哀乐与黄老告别。黄老的遗相是一张年轻时带着笑、面容很丰满的照片,这反而为我不熟悉。我又读了会场上的一些挽联。其中有黄老生前的自挽联:“不欠生前债,不留身后名,毁誉且由人,化作青烟归净土;枉读圣贤书,枉习诸子学,诗书终误我,愧余白卷对先师。”这是何等的自伤与悲哀,我一直只与和蔼带笑的黄老打着交道。我不曾问他的过去,他们那一代人总有着太多时代留给他们的创痛,他努力淡化着这一切。我们报社的一些老报人提起他都带着些伤感,长沙晚报自创刊起,他就一直是报社的铁杆作者,几十年风风雨雨大家一同渡过,孰能无情。而年轻的我,与黄老相差60岁的忘年交,我对他也有着深厚的感情,但我却愿一直就这么笑着怀念黄老,就像当初我和他的相识相交相别,我是何等的三生有幸呵。

当然,我还是有些后悔。在黄老身体还很好的时候,长沙政协文史委的梁小进曾建言要拿录音机请黄老随意谈谈,那都是宝贵的资料。但没有谁真正这么去做了,真正重视了,包括与黄老十分熟悉深得他信任的我。黄老笑着,远去了,一本活的长沙字典就这么毁于猖狂的跳着舞的火焰中。黄老在笑中会怪着我吗?我知道黄老还牵挂着一本叫《长沙野史大全》的书,校样都出来了,但因为印数因为资金迟迟未能付梓,黄老生前呼吁过,但没有结果。借此一角,我也呼吁它一两声,虽然知道自己的声音微弱,但那一头的人却肯定听得到,一定还会含着笑,甚至笑出声音来。我以我的微笑寄托我的哀思。

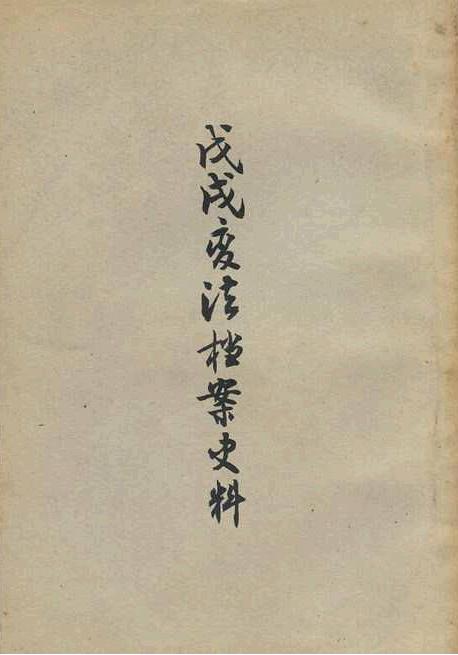

善化许推及许瑶光的藏书

近代以来,湖南藏书家辈出,名家如湘乡曾国藩、巴陵方功惠、道州何绍基、长沙叶德辉等,久已为学林和社会所关注。与这些名闻天下的藏书家相比,一些不甚知名然而藏书颇多也颇有趣的藏书家并未引起应有的关注,这不能不说是湖南藏书史研究的一大缺憾。“善化二许”——许推和许瑶光便是颇值得留意的近代两藏书家。尽管二人藏书存世不多,但在当日两人却多藏有珍善本,值得研究者留心。

许瑶光

在说明许推的藏书前,我们先从当代著名文献学家沈津先生说起。沈津(1945-),安徽合肥人,师从著名图书馆专家顾廷龙等人,先后任上海图书馆特藏部主任、哈佛大学哈佛燕京图书馆善本室主任,著有《书城挹翠录》《美国哈佛大学哈佛燕京图书馆中文善本书志》《翁方纲年谱》《顾廷龙年谱》《中国珍稀古籍善本书录》等书。在当代古文献研究者中,将书志作为写作体例,沈津先生是罕有的一位。其书志类著作绍承前贤,既让人增长见闻,也一并予人启发。近观其二十年前著作《书城挹翠录》,颇受启发。但饶是博闻见广如沈先生,对善化人许推也多有不了解。

在《书城挹翠录》一书中,沈先生提及明隆庆刻本《长铗斋稿》七卷,该书为明冯迁撰,据沈先生云:“《明史·艺文志》卷四集类、《千顷堂书目》卷二十四集部著录,《四库全书总目》未收,《中国古籍善本书目》著录,上海图书馆及台湾中央图书馆各藏一部。“接着沈先生提及该书钤印有“叶氏箓竹堂藏书”“石林后裔”“龟山范氏文房”“许”“许氏鞠霜楼藏书”“许艺霜楼所藏”“家在小瀛洲行舍”“鞠霜楼”“叶启发家藏书”“叶启发读书记”“叶启发藏”“叶启勋”“定侯所藏”“拾经楼”“东明所藏”“东明审定”“慭斋”“慭斋秘笈”。对“箓竹堂”和叶启勋,沈先生都做了解释。然则于“鞠霜楼”,沈先生云“不知谁人”。因台湾中央图书馆藏《长铗斋稿》为吴兴嘉业堂旧藏,则沈先生所提及累累钤印本当为上海图书馆旧藏。

那么鞠霜楼主人究竟是谁呢?

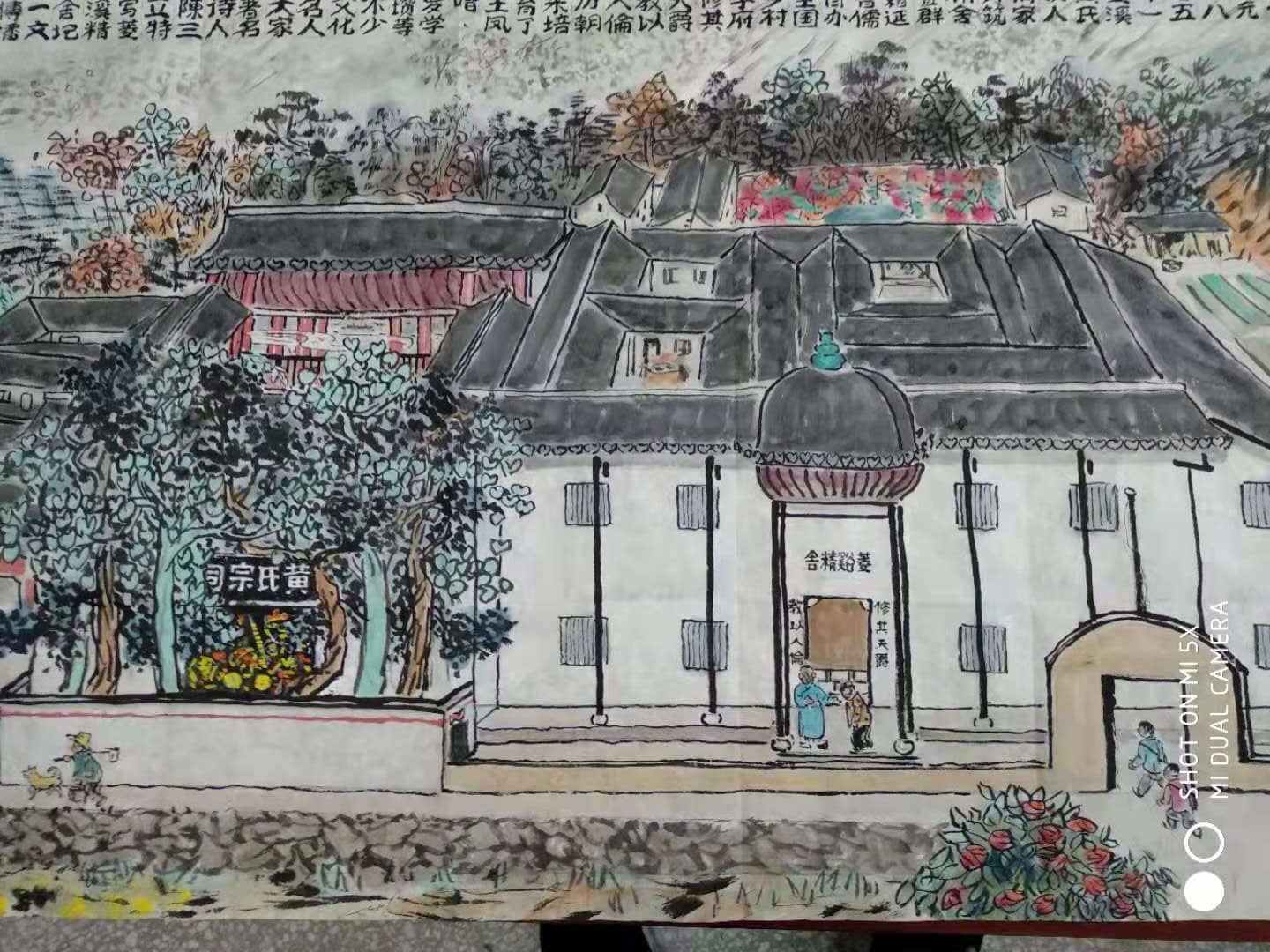

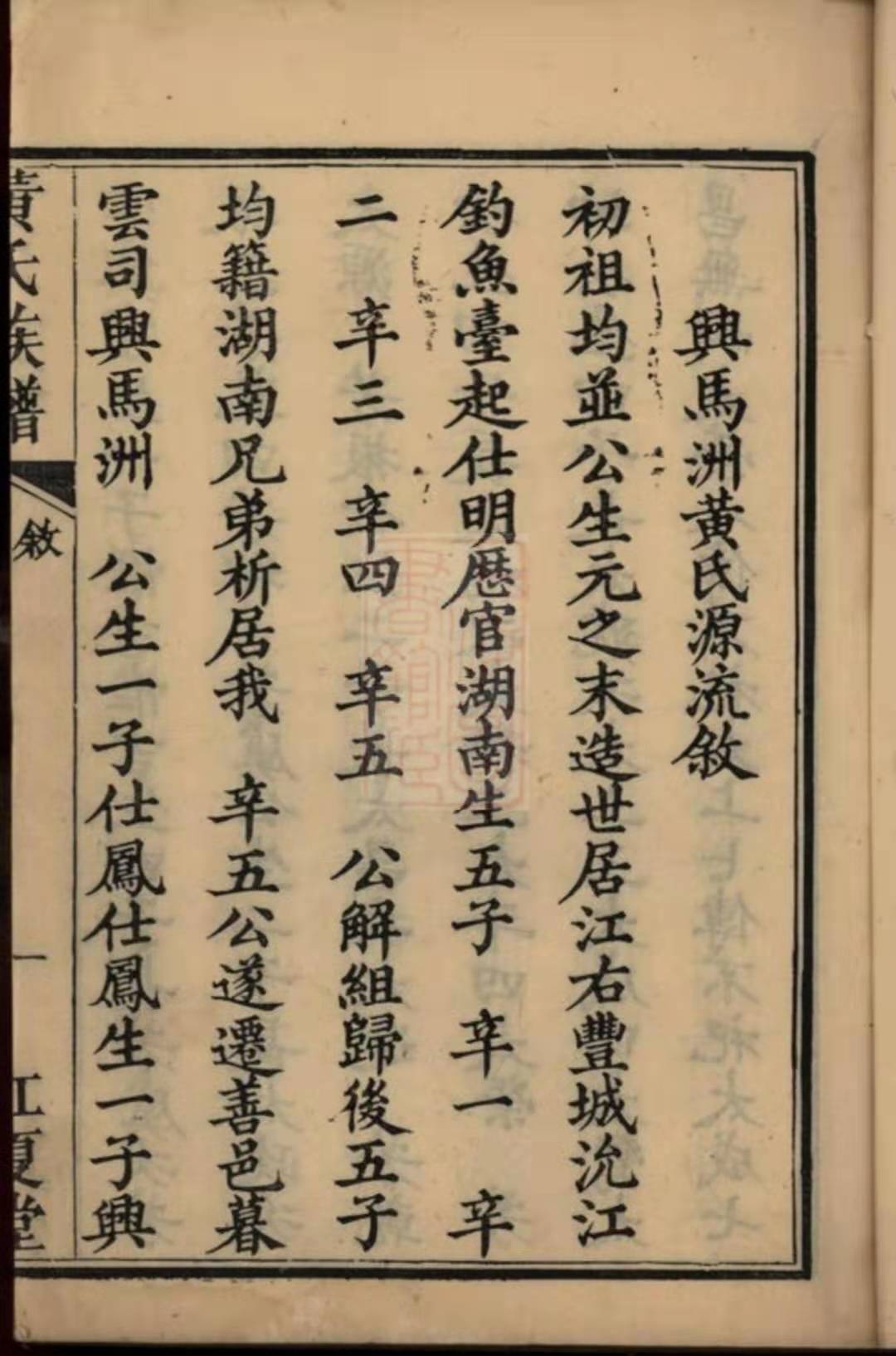

经笔者考证,“鞠霜楼”当为善化人许推(1880—1959)的藏书印,许推就是鞠霜楼的主人。1988年,许推的女婿黄曾甫先生在《长沙东区文史资料》上撰文《最早的建筑工程师许推先生事略》记其事颇详,又其子许俊益在台湾《湖南文献》1993年7月刊中撰文《先父许推先生传》。综合两文可知许推生平大概,其别名许推之,字月川,晚号慭斋,亦号鞠霜楼主。祖籍善化县竹山乡,世居长沙东茅街。其祖父许荔堂做过广州知府,父亲许炎臣当过南海知县。两个妹妹许馥、许璧分别嫁给现代著名实业家范旭东和章克恭,许推早年就读长沙明德学堂,1905年,考取官费留学日本名古屋高等工业学校建筑科,为中国较早在海外学习建筑学的学生。1911年回国,不久在长沙与人一道创办修业学校,后在湖南财政司任总工程师,负责湖南第一纺纱厂、湖南高等工业学校等重大基建工程。后曾在湖南大学土木建筑系任教授。抗战时期,由于历年兴学,且家中子女十二人,此外嗜好购书,不惜重金讲求版本,使得家中发生不小的经济危机。1944年,日军再度大举进攻,许推的房舍和书籍被焚毁,自己也携家眷避难湘乡、耒阳、嘉禾等地。中华人民共和国成立后,被聘为湖南省文史馆馆员,1959年冬病逝。

许推原为建筑工程师、教育家,著述非其所长,今亦不可考。湖南图书馆存其鞠霜楼抄本《清秘述闻再续》三卷。考许推醉心于收藏古籍大致在1918年以后,其收集善本书籍、名人字画等,多以自娱。他早年与湖南教育界耆旧如仇鳌、曹典球等人交厚,因收藏古籍又与任凯南、戴士颖、李肖聃等人往来较多。但其藏书多毁于抗战烽火,其藏书规模今已不知全貌。1952年,湖南文管会工作人员尹天祜曾在长沙橘子洲天伦造纸厂和长沙县竹山乡鹿芝岭农会处,购得许月川旧藏殿本开化纸《咏物诗选》、武英殿聚珍本《四库全书总目提要》、内府本《历代诗余》、乾隆刻《金薤琳琅》、铜版《西清古鉴》等,以及《飞鸿堂印谱》等金石图书多种,这些书如今多藏于湖南省图书馆。据《湖南图书馆古籍线装书目录》记载,明确为许氏旧藏图书还有明刻《唐刘宾客诗集六卷》《宛陵先生集六十卷拾遗一卷》《诚斋先生易传二十卷》《水东日记三十六卷》等,可知当日许推藏书明刻本颇不少。其藏书钤印则有“许”“许氏鞠霜楼藏书”“家在小瀛洲行舍”“鞠霜楼”“许推之印”“许鞠霜楼所藏”“许氏在山泉室所得善本”等。其藏书除收归国有之外,也有部分辗转藏家。2012年,北京卓德拍卖上拍明刻本《陶靖节十卷总论一卷》,为许推旧藏,另有“湘阴任凯南藏书”递藏印一方,可知此其藏书后有部分归任凯南所有。任凯南为许推在湖南大学同事,其书转手或当在许推发生经济困难的抗战时期。

又,《长铗斋稿》钤有“慭斋”“慭斋秘笈”,当为许推晚年所藏,该书或从叶启勋、叶启发兄弟手中购得。然其何时流入上海图书馆,已不可考,或在长沙叶家1928年至1930年避难上海时兜售而出。而“龟山范氏文房”为谁人印章,也不可知。此外,收入《书城挹翠录》中的《长铗斋稿》书志,与沈先生发表在1992年《文献》杂志上的《上海图书馆藏集部善本书录(十):明代别集》一文,有一处差异,即关于长沙人叶启勋的介绍,《书城挹翠录》删除了“撰有《四库全书目录板本考》”,是否结集时,沈先生认为《四库全书目录板本考》著作权不当为叶启勋所有。凡此种种,尚乞知者不吝赐教。

此外,论及善化近代藏书家,曾任嘉兴太守的许瑶光(1817—1882)也颇有藏书。许瑶光,字雪门,号复斋,晚号复叟。善化人,亦居长沙东茅街,道光二十九年(1849)拔贡,后因在诸暨镇压太平天国有功,左宗棠保荐为嘉兴知府。同治三年(1864)至嘉兴任太守,使饱受太平天国战争之苦的嘉兴得以重振,政声卓著。著有《雪门诗草》十四卷,主持修撰《嘉兴府志》等。其藏书情况据范笑我《笑我贩书续编》记载:

许维格(许瑶光玄孙)2001年10月1日从上海来信说:光绪八年(1882)11月,许瑶光病逝。根据他的遗言,其幼子许方藻将一批书籍赠予鸳湖书院。后来,许瑶光的灵柩运回长沙,葬于东乡圭圹祖山。其余书籍用船运回湖南老家。据说有几船宋版书,在途中沉在洞庭湖(另说沉在苏州太湖洞庭山附近),十分可惜。运回老家这批书,存放在许瑶光之子许方榖家中,作为传家之物。以后,许瑶光的孙子许真(许维格祖父)在长沙大东茅巷(即今东茅街)建“许庐”。那是一幢仿浙江风格,带有假山、荷花池、水阁凉亭的建筑,几十箱古书就放在房子楼上。光绪三十年(1904),废科举,祖父东渡日本读书,回国后在北京参加创办清华大学。父亲这一辈也大多离开湖南,去外地或国外求学。这一批书一放就是四十年。民国十五年,父亲许贵三从美国回国,次年,在上海特别市工务局任总工程师。父亲征求兄弟们的意见。将这些书全部捐给嘉兴。由我七叔许复七(时任中央大学教授)回长沙,设法将书运到上海。以我父亲名义与嘉兴市图书馆联系捐赠。民国十七年,二十多大箱书,用船运到上海大达码头。嘉兴市图书馆负责人沈本千先生专程到上海接书。父亲请沈先生到南京路国际饭店用餐,办理交接。这样,许瑶光心爱的书籍最终回到了他的第二故乡——嘉兴。”

这段文字记载许瑶光藏书流转甚详,但据笔者所知,许瑶光藏书有部分后来又从嘉兴图书馆回流。今岳麓书社图书馆就藏有一部许瑶光旧藏的《鹤征后录》。是书与《鹤征录》一道,为记录康熙十八年(1679)和乾隆元年(1736)博学鸿词科应征参试者的人物传记。是书由嘉兴人李集、李富孙(1764—1843)编撰,可见其时许瑶光已经颇为重视嘉兴地方文献了。该书所钤图书章有“嘉兴太守善化许公雪门藏书”“嘉兴图书馆藏”“湖南省修订《辞源》组图书资料”,由此推断其递藏关系,或是先藏于许瑶光家,后转入嘉兴图书馆,最后,大约在“文化大革命”时期,修订《辞源》时,湖南省方面又从嘉兴将此书征调回来。当然,也可能此书捐赠给嘉兴图书馆,善化许家人又将此书要回,最后此书再辗转进入湖南省修订《辞源》组,最终落户岳麓书社。毕竟许瑶光另有部分藏书和手稿如《雪门诗草》稿本即藏在湖南省图书馆。此书流传迭经坎坷,今重归湖南,亦可谓湖南书籍史上的一大幸事。

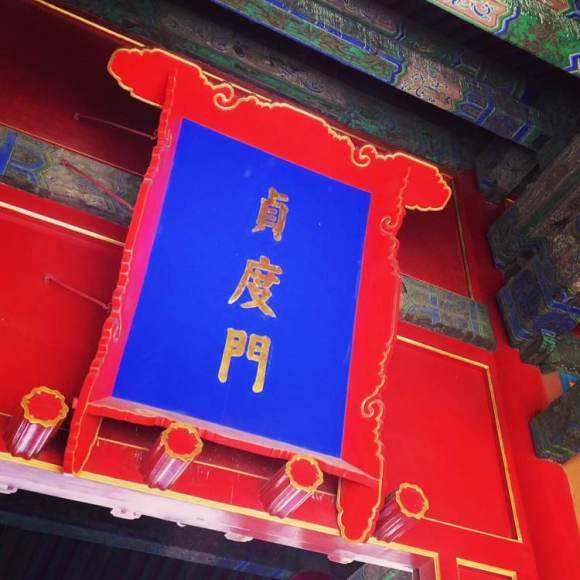

长沙东茅巷许庐

(作者:尧育飞,单位:南京大学)

菱谿房黄笃杰-毛泽东一

菱谿房黄笃杰-毛泽东一 四窑里、双观、泉塘三

四窑里、双观、泉塘三 双观房黄高——优秀!

双观房黄高——优秀! “天子特赏”——菱溪

“天子特赏”——菱溪 山東截取補用同知黃篤

山東截取補用同知黃篤 泉塘房黄佳怡-西安交通

泉塘房黄佳怡-西安交通 4月23日泉塘族人聚会南

4月23日泉塘族人聚会南 石灵桥——黄日燦费千

石灵桥——黄日燦费千 菱谿精舍記(清·陈三

菱谿精舍記(清·陈三 菱溪旦希创作系列漫画

菱溪旦希创作系列漫画 江西同富分支之12-长沙

江西同富分支之12-长沙 民国14年《上湘城北黄

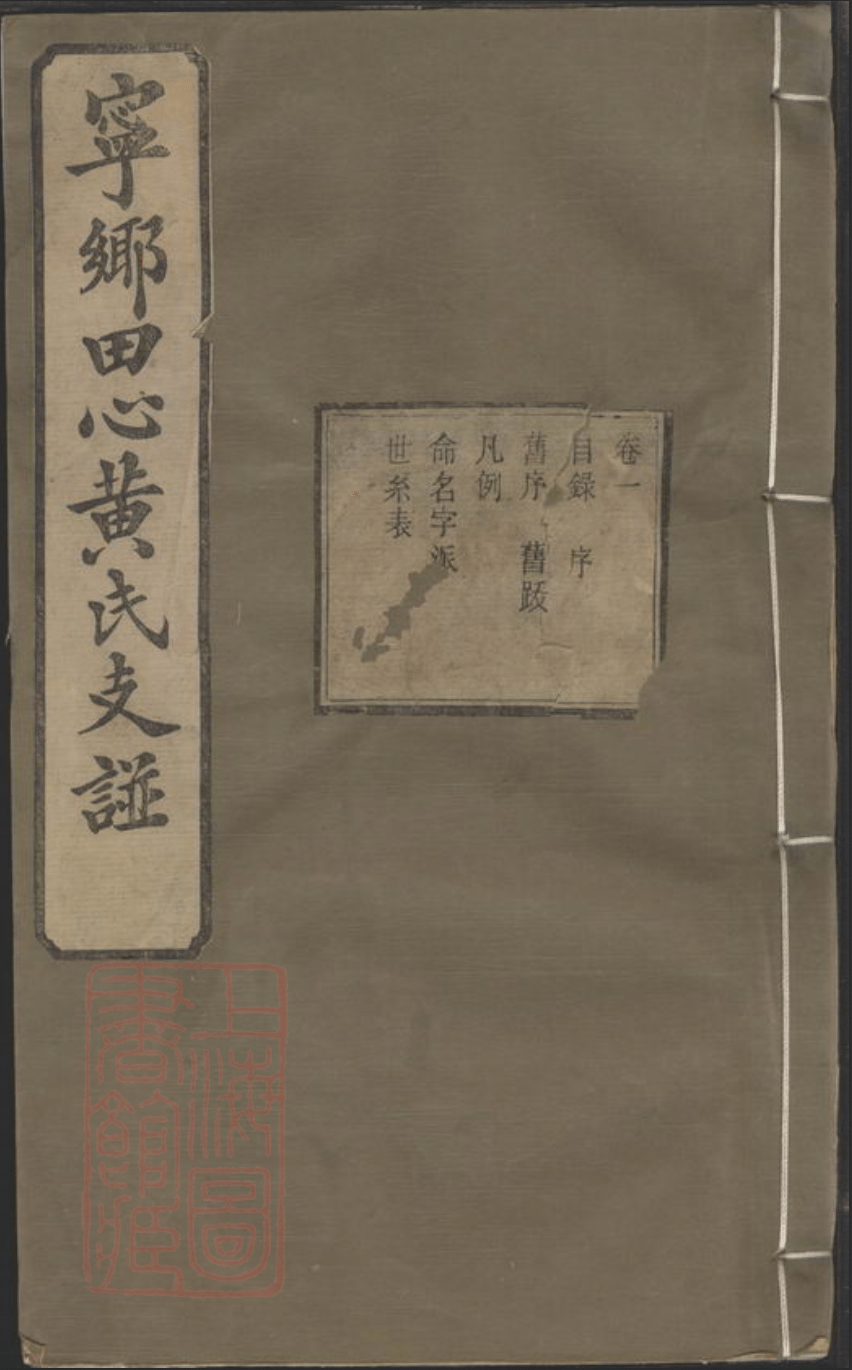

民国14年《上湘城北黄 民国37年宁乡田心黄氏

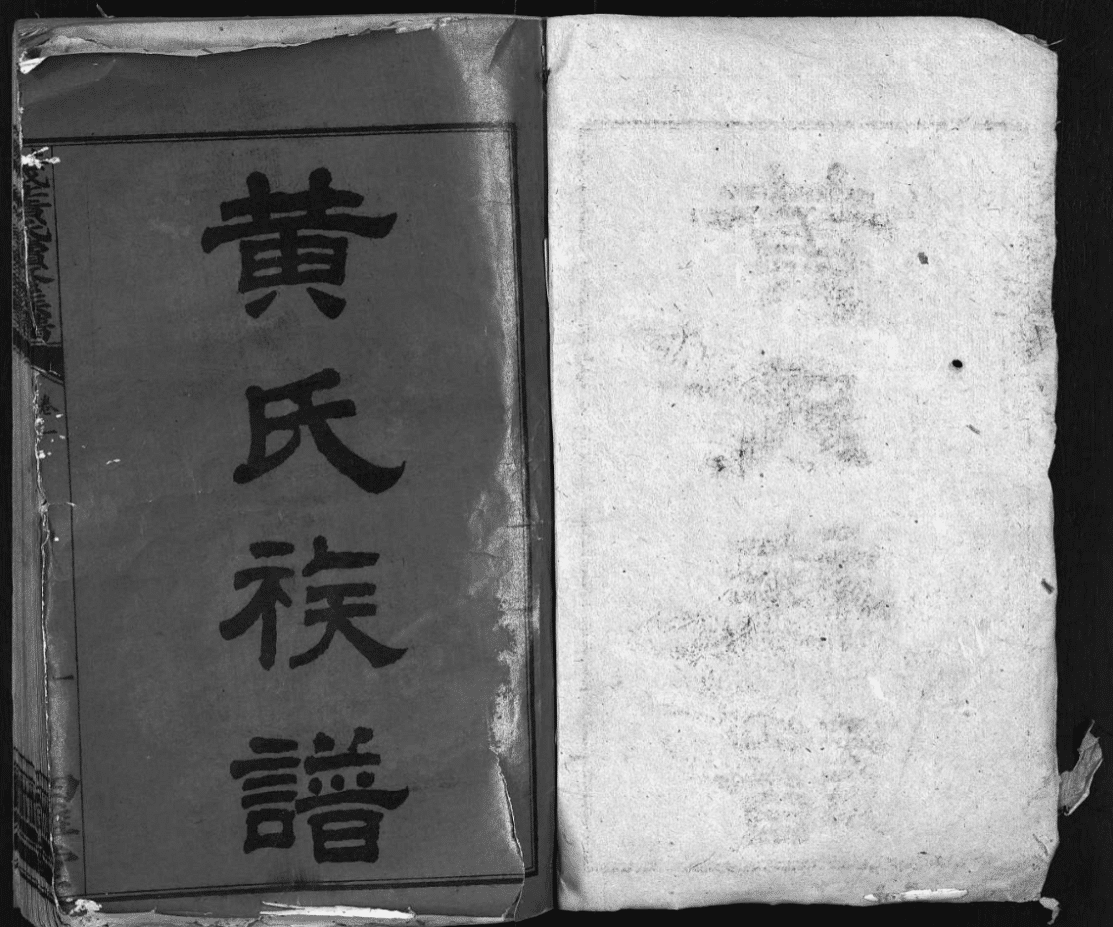

民国37年宁乡田心黄氏 湘菜大师黄永林应奥地

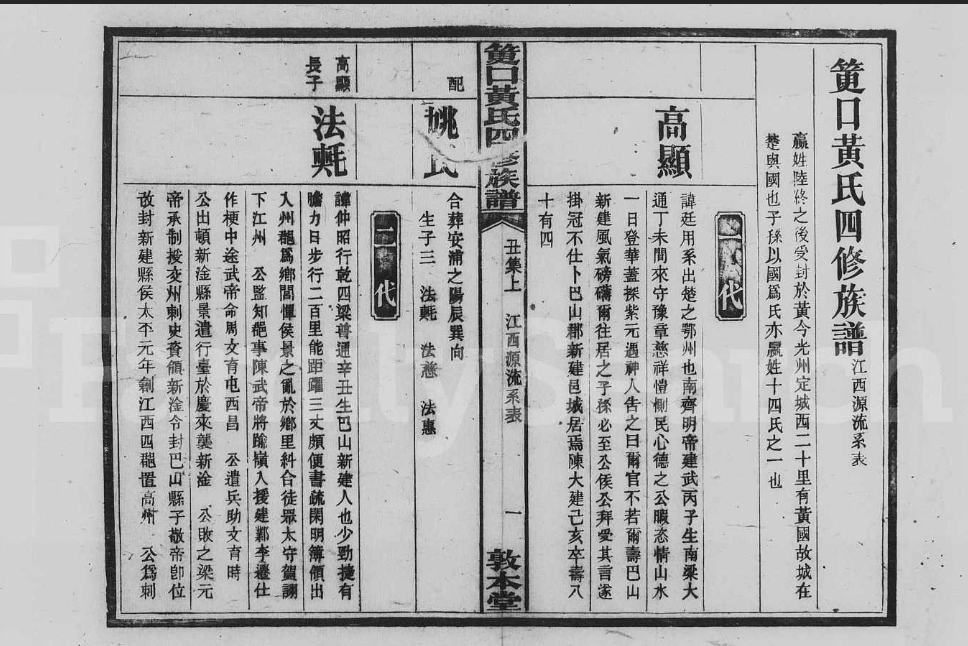

湘菜大师黄永林应奥地 筻口黄氏四修族谱(敦

筻口黄氏四修族谱(敦